国際

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

台湾鉄路、2024年までに新車1307両を購入へ 旧型車の置き換えで

(台北 22日 中央社)台湾鉄路管理局は22日、車両購入に関する10カ年計画の概要を明かした。旧型車の置き換えなどのため、2024年までに1077億台湾元(約4122億円)を投じて新車1307両を導入する考えだ。

台鉄によると新車の内訳は、ディーゼル機関車45両、電気機関車82両、都市間輸送向け車両600両、通勤用車両520両、支線用ディーゼル車両60両。同局では2001年からも359億7700万元(約1378億円)かけて新車612両を導入する車両購入計画を進めていたが、今回はそれを上回る規模になる。

現在約2200両の車両を所有する台鉄だが、そのうち5分の1が車齢30年を超過。キョ光号(急行列車)用の客車には導入から40年が経過した車両もあり、改善が急務とされていた。(キョ=草かんむりに呂)

新車の購入は旧型車の置き換えと台東線の複線化、南回線の電化工事の進展を見込んで進められる。また、支線用車両では勾配に強い車両を導入し、遅延の発生を防ぐという。

(汪淑芬/編集:齊藤啓介)PR -

湖北・宜昌のバスターミナル建物、「まるで棺桶」と物議絶えず―中国メディア

湖北省宜昌市の宜昌バスターミナルの建物が、完成当初から「まるで棺桶のようだ」と物議をかもしている。中国新聞網が19日報じた。

【その他の写真】

宜昌旅客バスターミナルの建物は2012年7月1日に使用が開始され、鉄道の宜昌東駅とともに現地の都市交通の中枢を担っている。バスと鉄道の中継点としてのサービス機能や、中長距離の旅客運送を提供しており、市外、省外への運行路線がメインだ。

そんなターミナルの建物だが、使用開始以降「形状が棺桶に似ている」という声が旅客や運転手の間で絶えないという。

雨に濡れたその姿は、一層どんよりとしたな雰囲気を放っていた。

(編集翻訳 城山俊樹) -

2019年女子サッカーW杯、フランスが韓国破り開催権獲得―中国メディア

国際サッカー連盟(FIFA)は19日、フランスが韓国を抑えて2019年の女子ワールドカップ(W杯)と18年のU-20女子W杯の開催権を獲得したと発表した。新華社が19日報じた。

仏韓両国のサッカー協会会長は19日、スイス・チューリッヒのFIFA執行委員会会議でプレゼンテーションを実施。その後無記名投票を経て、ブラッター会長らが投票結果を発表した。

両大会の開催権をめぐっては、当初仏韓に加えイングランド、ニュージーランド、南アフリカも誘致の意向を示していたが、昨年10月に正式に立候補を届け出たのは両国だけだった。

女子W杯は1991年に第1回が中国で開かれ12チームが出場した。以後4年に1度の開催されている。予選参加国は91年の45チームから128チームまで増加した。今年6月6日から7月5日までカナダで行われる第7回大会は、本選出場チームが24チームと従来より8枠増加している。

過去の大会ではドイツと米国が2回ずつ優勝、ノルウェーと日本がそれぞれ1回優勝している。前回大会優勝の日本代表は、今大会で連覇がかかっている。

(編集翻訳 城山俊樹) -

キーワードは“threat”。海外渡航先の危険情報を外務省HP以外からも知るために。

日本人観光客6名が死傷した、チュニジアの首都チュニスにおける国立バルドー博物館襲撃事件。日本人はテロの巻き添えをくっただけなのか、それとも狙われていたのか意見は割れるところだが、この事件は間違いなく卒業旅行に続き、春の旅行シーズンにも大きな影響を与えている。今後、少しでも安全な海外旅行を目指すのであればどのようなことに注意していくべきであろうか。

このたびの観光客襲撃事件の実行犯のうち、2名についてリビアに渡りISの訓練を受けて帰還していた者との情報がある中、ついに過激派組織「イスラム国(以下IS)」がインターネットを通じて音声で犯行声明を出したことが伝えられている。これが日本人観光客を狙って行われたのだとしたら、ISが放った“悪夢の始まりだ”との警告がいよいよ実行に移されたと考えなければならない。

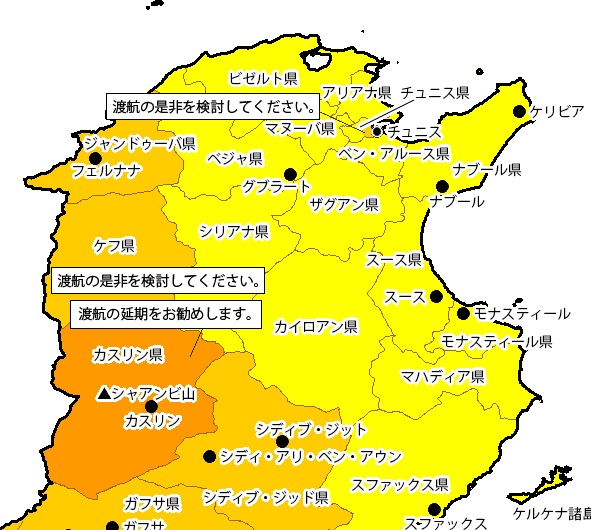

この画像は、日本の『外務省 海外安全ホームページ』のチュニジア渡航に関する注意喚起のマップである。色が濃くなるにつれて危険度が上がり、このたびの観光客襲撃事件を受けて現在は「渡航の是非を検討してください」にレベルが上がったが、首都チュニスはこれまで長いこと黄色(十分注意してください)で示されていた。人気の旅行先であるインドネシアのバリ島もずいぶん前からこの黄色であり、「スリに気をつけ夜間の外出はできるだけ控えましょう」程度に解釈していた人がほとんどであろう。

テロ関連の心配が少しでもある旅行先の場合、こうしたマップや在留邦人向け安全の手引きもよいが、もう少し踏み込んだところではその国の日本国大使館や総領事館のホームページを確認することが望ましく、さらに各領事がこまめに情報を発信してくれるFacebookやメルマガを利用することも大変有用だと筆者は考える。1か月ほど前から東南アジアのいくつかの国、観光都市に関してそうしたものを閲覧していたが、そこにはテロのターゲットや犯行が起きやすい場所に関する重要なことが複数示されていた。おおまかにピックアップするとこうなる。

1.米国や連合軍に加担し、テロを強く非難した国家の国民が命を狙われる一方で、誘拐に関しては裕福な華僑あるいは中国人投資家などに注意が呼びかけられている

2.イスラム教徒としての誇りや厳しい戒律を忘れ、民主化を進めて発展を遂げている国、欧米の文化に迎合している都市は狙われやすい

3.世界から観光客が訪れるような有名観光名所、観光施設、ホテル、デパートで犯行が起きやすい

4.リゾート地においては欧米人の客で繁盛しているクラブやレストランで犯行が起きやすい

5.密かにIS入りした不満分子がこれまで多数確認されている国は、その情報収集と水際対策に懸命である

チュニジアについては2.と3.と5.があてはまり、1997年のエジプト・ルクソールでの外国人観光客襲撃事件、2002年のインドネシア・バリ島でのディスコ爆弾テロ事件を思い出さないわけにはいかない。… -

「メイド・イン・ジャパン」はどうして強いのか?―中国メディア

澎湃新聞網は19日、「メイド・イン・ジャパンはどうして強いのか」として、日本の製造業における強みについて分析する評論記事を掲載した。

「メイド・イン・ジャパン」が世界市場に名声を得たことは、「職人精神」、「生産方式」、そして「経営理念」の3要素に起因するものと見ている。

まず、日本の工業技術の背景には「職人の人格すべてを賭して、消費者に認めてもらう」という伝統的な「職人精神」が存在する。それは「モノづくり」という日本独特の言葉にもつながっているのである。

「職人精神」が日本独特のものであるのに対し、日本で1980年代に流行した「トヨタ生産方式」に代表される「リーン生産方式」は普遍的なものであり、多くの民族や企業に注目されてきた。この生産方式では「節約」と「高効率」が、企業の従業員全体の精神を貫いているのだ。そして、企業が持つ「製品デザイン理念」を実現すべく、内部の部門間、外部の部品供給メーカーとの協調、協力を重視する。人への思いやりを旨とした「製品デザイン理念」を持ち、研究開発を重視するというソフト面が、ハード面としっかり融合するからこそ、消費者に最高の体験を提供できるのだ。

「経営」という言葉は今や至るところで目にするが、日本におけるこの言葉の第一義は「全力を尽くしてある事柄に取り組むこと」なのだ。そして、古代中国でも「為政者が全人格を投じて統治をおこなうこと」という意味で用いられていた。すなわち、日本企業の言う「経営理念」とは人に関する理念であり、その「人」とは、従業員と消費者を指すのだ。ゆえに、日本では従業員を「運命共同体」として家族同然に扱い、そこから年功序列や相互協調の理念が生まれたのである。そして、「完璧主義」の思想と相まって、「消費者の尊厳を究極的に尊重し、満足させる」ことを第一とした「製品デザイン理念」へとつながっていくのだ。

中韓などの技術力向上によって、1980年代に世界を席巻した「メイド・イン・ジャパン」はかつての勢いを失ったかのように見えるが、そうではない。日本はこのような「精神」と「制度」のもとで「世界制覇」を目標に研究開発を重ね、製品をさらに進化させているのだ。

その一例が、昨今話題の温水洗浄便座である。日本のメーカーは環境保護や健康の概念を便座に取り込んで、心拍数や尿酸値などの測定機能など、新たな機能を持つ便座を開発している。さらに、古来の技術を生かすことで「パクリ大国の中国にもまねできない」という便座の製造技術を生み出しているのだ。中国の製造業は、まだまだ奮起が必要でなのである。

(編集翻訳 城山俊樹)