-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

G7による中国の海洋進出けん制の宣言は日本が黒幕との報道に「鬼子は焦っている」「小日本は無視」―中国ネット

2015年4月17日、中国メディアの新聞晨報は、15日にドイツ北部リューベックで行われたG7外相会合で、海洋進出を強める中国をけん制する宣言を採択したのは、日本が黒幕だとする記事を掲載した。

【その他の写真】

新聞晨報は、「G7が海洋安全問題に関する宣言を発表したのはこれが初めてだ。新華社の調べによると、G7加盟国の中で日本がこの宣言を強く推し進めていて、多くの裏工作を行った」と指摘。

その結果、共同文書には中国を念頭に「現状を変更し緊張を高める一方的な行動を懸念している。威嚇や強制、力による領土や海洋に関する権利を主張しようとするいかなる試みにも反対する」と明記されたが、この黒幕は日本だと主張した。

この報道に対して中国のネットユーザーからさまざまなコメントが寄せられた。

「G7の言うことなんて屁のかっぱ」

「今のG7なんて笑い話にすぎず、小日本は完全無視でいい」

「中国人は賢いから必ず解決策を見いだせる。主権の問題では少しも譲歩してはならない!」

「これは、南シナ海での埋め立てを加速させ、さらに大きくすべきということだな」

「国際社会の一連の反応は、わが国による埋め立ての正当性を証明している」

「国内の力を南シナ海に結集して基地建設を加速すべきだ」

「米国こそが真の黒幕だろ」

「どうやら鬼子(日本人の蔑称)は焦っているようだな」

「やはり中国人は団結して日本製品をボイコットしないと」

「日本製品ボイコットは、日本旅行に行って買い物をしないことから始めるべき!」(翻訳・編集/山中)PR -

【今日の無料アプリ】360円→無料♪アナログ感ばっちりのビデオ!「Analog Video」他、2本を紹介!

4月19日の「今日の無料アプリ」は、アナログ感覚のフィルターを適用できるビデオアプリや、タッチ操作で簡単にタイマー設定できるアプリなどをご紹介!

3本のアプリは、どれも期間限定で無料セール中。今すぐ使わなくてもとりあえずダウンロードしておきましょ!Analog Video

アナログ感ばっちりのフィルターで趣のあるビデオに編集できるビデオアプリ。たくさんのプリセットの中から、好みのものを見つけて編集してみてください♪

NAME:Analog VideoCATEGORY:写真/ビデオPRICE:360円→無料

※販売価格はレビュー作成時のものなので、iTunes App Storeにてご確認くださるようお願いします☆

APP STORE

Timer+ Touch HD

指で画面をタッチして簡単にタイマー設定できるアプリ。時間は青・分は赤・秒は緑で表示され、視認性も抜群♪

NAME:Timer+ Touch HDCATEGORY:ユーティリティPRICE:240円→無料

※販売価格はレビュー作成時のものなので、iTunes App Storeにてご確認くださるようお願いします☆

APP STORE

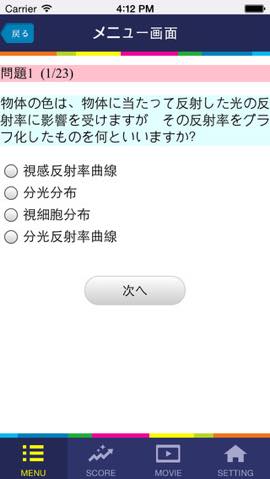

色彩検定学習アプリ

色彩検定、カラーコーディネーターになるための資格試験甩教育アプリ。ビデオ付きの講義も収録されています♪

NAME:色彩検定学習アプリCATEGORY:教育PRICE:360円→無料

※販売価格はレビュー作成時のものなので、iTunes App Storeにてご確認くださるようお願いします☆

APP STORE

「今日の無料アプリ」いかがでしたか?使える有料アプリが無料になるのは、とってもうれしいですよね。期間限定ですので、今のうちにお得にゲットしてください☆☆

「【今日の無料アプリ】360円→無料♪アナログ感ばっちりのビデオ!「Analog Video」他、2本を紹介!」をiPhone女史で読む

iPhone女史へ

-

上司の叱責はチャンス? 「怒ってよかった」と逆に株を上げるテクニック

サラリーマンなら避けては通れない上司や客先からの叱責。

「怒られる=マイナス」なイメージがあるが、やり方次第では自分の株を上げることも可能な「上手な怒られ方」があるようだ。怒られ方次第で評価が高まるなんて、ウソみたいな話が本当にあるのか?

答えてくれたのは、『なぜか怒られる人の話し方 許される人の話し方』(青春出版社)の著者で、クレーム処理対応の第一人者である関根眞一氏。

「『怒られる』とは、相手が何を不満に思っているかを教えてもらえること。だから上司が求める部下像に近づくチャンスといえます。上司のほうも普段より感情的になっているため、良くも悪くも部下に対する思いは大きくなっている。部下としては、そこで『うまい怒られ方』ができれば、上司との絆(きずな)も深めることができるはずです」

その「うまい怒られ方」ってどういうことですか?

「ひと言で言えば、上司が『厳しく注意してよかった』と満足するような怒られ方ですね。そのためには怒られている最中から怒られ終わった後の行動まで「『怒ってくれている上司』に対する誠意を見せることが重要です」

具体的にはどんなポイントが?

「まず、口から出る言葉以前に気をつけなければならないのが目線。怒られている最中に相手の目を見続けていると、反抗的な印象を与えてしまいます。最初に目を見たら、その後は鼻、口、あご…の順でだんだんと目線を下げるように意識しましょう。自然に目線を外すため、手帳を取ってメモするのも有効です」

では、受け答えのコツを教えてください。

「大事なのは、上司の話を理解し、納得している意思を伝えること。口答えするのは論外ですが、たとえ上司の言っていることが間違っていたとしても、怒られている最中は絶対に割り込んで話してはいけません。さらに、萎縮して黙り込んでしまうのもよくありませんね。『聞いているのか!』『黙ってちゃわからん!』と怒りを増幅させてしまいますよ」

では、一方的に怒られている最中は、どのような言葉を口にすれば?

「『おっしゃるとおりです』『言葉もありません』など、フレーズを変えながら合いの手を入れて、反省の意を伝えるように心がけましょう。やってしまう人は多いと思いますが、『申し訳ございません』『すみません』を繰り返すと謝罪に重みがなくなってしまうので避けるように。理想としては『謝罪は最初と最後の2回だけ』です」

他にもNGな合いの手の入れ方はありますか?

「『私の能力が低いあまりに…』や『頭が悪くてご迷惑おかけしました』などの謙遜(けんそん)は開き直りと思われるのでNG。怒っている側はあくまで『成長させてあげたい』という気持ちでいるので、改善することを諦めたような反応は評価を下げてしまいますよ」

また、必要以上に説教を長引かせないことも「うまい怒られ方」の重要な要素だという。

「言いたいことを伝え終わったにもかかわらずダラダラと怒ってしまうと、上司も後味がよくありません。怒りのピークが過ぎたタイミングを見抜けるよう観察しましょう」

その見抜くポイントって一体なんでしょう?

「表情や口調が穏やかになる他に『おまえもバカじゃないんだから』『やればできるんだからさ』など部下をフォローする言葉が出てきたら怒りが収まったサインです。すかさず『これからもご指導いただいてよろしいでしょうか』など“今後も頼りたい”アピールをすれば、上司は満足し、説教は終了することが多いです」

そして、上司に「怒ってよかった」と思わせる上で最も大切なのは感謝を伝えることだという。

「『もう戻っていいよ』と言われたら、あらためて謝罪の言葉を述べた上で、必ず『貴重なお話をありがとうございました』とお礼も伝えましょう。さらに、飲み会などで他の同僚にも『あの時、○○さんにアドバイスをもらえて助かった』と話しておくと、第三者から伝わった時に大きく評価が上がりますよ」

ここからは、もっとも悩む難問! 上司の「疑問形の怒り」にはどう返答すればいいのか。ケース別に紹介しよう。

■CASE1 「何回言ったらわかるんだ?」「おまえ、もうこれで何回目だ?」

もちろん、具体的な数字を聞かれているわけではないので、過去に注意された回数を答える必要はなし。同じミスを繰り返していることに対する謝罪、そして繰り返し指導してもらっていることに対する感謝を伝えるべし。<模範解答>「同じミスをして申し訳ございません。何度も気にかけていただきありがとうございます」

■CASE2 「やる気あんのか?」

一瞬でもためらってしまうと、本当にやる気がないように見えたり、反抗的な印象を与えてしまうので即答することが重要。「仕事なめてるの?」「俺のことバカにしてるの?」も同じく、間髪を容れずに「そんなことはありません」と答えよう。<模範解答>「あります」(間髪を容れず)

■CASE3 「反省したふりだろ?」

こちらも即、否定が必要。激怒状態なら厳しいが、余裕のある状況なら続けて後半のフレーズを口にしよう。持ち上げられたことで、上司の怒りが鎮(しず)まることも。<模範解答>「とんでもないです。〇〇さんの目はごまかせません」

■CASE4 「どう責任取るつもり?」

部下が勝手な形で責任を取ろうとしても、返って迷惑がかかるだけ。具体的な案を答えることは避け、上司の判断に委ねる姿勢を見せること。「自分で考えろ」と言われたら「ヒントだけでもいただけませんでしょうか」と聞き、答えを探る姿勢を見せるほうがいい。<模範解答>「大変申し訳ありません。ご指導に従います」

さぁ、ここからは自分で実践して経験値を増やしてほしい。仕事の仕方も職場の見え方も劇的に変わるかも!

(取材・文/高篠友一)

-

テロとの戦いに欠かせない、自衛隊の装備をチェックして足りないモノはコレだ!

“専守防衛”が基本だった自衛隊の装備だが、任務の拡大に伴って必要な機材も変わってくる。

【写真】テロとの戦いに欠かせない装備の画像はこちら!

IS(=イスラム国)のようなテロ集団を想定した戦いに欠かせないのは、どのような武器や装備なのか?

■欲しいのは、世界スタンダード

自衛隊が海外に送り込まれる可能性が高まる中、どのような装備が求められるのか。

「米軍でさえもイラク、アフガニスタンで待ち伏せ攻撃やIED(即席爆発装置)に悩まされ、装備面の変更を余儀なくされました。自衛隊にも現実の対テロ戦のノウハウが必要です」(軍事カメラマン・笹川英夫氏)

もはや対仮想敵国ではなく、対テロの実戦で使える装備が必須なのだ。『SATマガジン』編集長の浅香昌宏氏もこう話す。

「“世界スタンダードの兵器”に強みがあります。自衛隊の5・56mm89式小銃などは、弱装弾で鉄芯が入っていないため貫通力が弱い。敵は7・62mmのAKが標準ですから、こちらもAKか、それ以上のものを持たないとやられてしまう。海外に展開するならば国産よりも外国製の武器のほうが信用できます」

これからは専守防衛の枠にとどまらない、高性能の装備を調達せざるをえないというわけだ。

【まずは自衛隊の装備をチェック!】

●AH-64Dアパッチ・ロングボウ戦闘ヘリコプター

陸自が2005年から導入を開始したヘリ。メインローターの上の円盤状レーダーは、同時に100を超える目標を探知する能力がある。空対空ミサイル「スティンガー」や、対地火力として70mmロケット弾、「ヘルファイア」ミサイル、30mm機関砲を持つ。●10式戦車

対ゲリラ戦闘において戦車が有効であることは、イラクやアフガニスタンでの経験から明らかになっている。特に自衛隊最新の10式戦車は対ゲリラ戦闘も視野に入れて設計されたといわれ、ゲリラが多用するRPG-7の攻撃にも耐えることができる。ISの戦闘員を蹴散らすには欠かせない装備だ。●M24対人狙撃銃

口径7.62mmのボルトアクション式ライフル。800m先の敵まで正確な狙撃が可能で、米陸軍をはじめとする多くの軍隊や警察で狙撃銃として採用。その狙撃システムの正確さは、実戦でも証明されている。スコープは10倍を使用。02年から陸自も調達を開始した。●カールグスタフ84mm無反動砲

長さ113cm、重量16.1kgとコンパクトなため携行に適した無反動砲で、対戦車や地域目標の制圧に使用する。1分間に4、5発を発射可能。もとはスウェーデン製のベストセラー兵器だが、1984年から日本国内でもライセンス生産されている。●96式装輪装甲車

96式40mm自動擲弾銃(てきだんじゅう)、または12.7mm重機関銃を装備し、不整地の戦場でも10名までの人員を輸送することが可能。ただし、国外で使用するには国際貢献仕様に増加装甲されたⅡ型でなければならない。重量は約14.5tある。●対物狙撃銃

口径12.7mm、重機関銃用の弾を狙撃用に転用した大口径狙撃ライフル。射程1、2kmの狙撃、軽装甲車両の破壊や地雷、IEDを遠距離から破壊する目的にも使用される。2012年には豪軍狙撃手が、2815mでの長距離狙撃に成功したことも。●ひゅうが型ヘリコプター護衛艦

通常は哨戒ヘリ3機と掃海・輸送ヘリ1機を格納して搭載する。艦内の格納庫にはヘリを11機まで搭載・運用が可能で、米軍のオスプレイも訓練で着艦。同型艦「いせ」、さらに大きなヘリ護衛艦「いずも」型も3月25日に就役した。そして、ここからは現実的なテロの戦いで切実に必要となってくる装備を考えてみた。

【ハードな任務には、コレが足りない!】

●V-22オスプレイ

1機当たり108億円の高い買い物だが、今年度に陸上自衛隊への5機の導入が決まっており、18年度までに合計17機が配備される予定。航続距離に優れ、作戦行動半径は約600km。母艦に乗せて現地近くまで運びたい。●ストライカー装甲車

C-130H輸送機などに積み、空輸して展開する装甲車として米陸軍や海兵隊で活躍中。約3千両が生産され、「偵察」「歩兵輸送」「105mm砲搭載」タイプなど様々なバージョンがある。96式装輪装甲車と置き換えたい。●7.62mm機関銃MINIMI

自衛隊は5.56mmを分隊支援火器として採用しているが、2013年モデルからは7.6mmも登場した。ISの戦闘員は7.62mmのRPK軽機関銃を普通に装備しているため対抗するためにはこちらが望ましい。●サーマル・ナイトビジョン

ビンラディン容疑者のアジトに米海軍シールズが突入した時に使ったとされる。完全な闇夜でも、光ではなく赤外線(熱)を感知し映像として兵士の眼に映るため夜間戦闘には欠かせない装備となっている。●M110 SASS狙撃銃

M24はボルトアクションなので、1発ずつ狙撃姿勢をゼロから整える。だが、このナイツアーマメント社製の口径7.62mm狙撃銃は自動装填式のため、その動作がいらない。市街戦になれば、その差が大きくものをいう。(取材・文/本誌軍事班[取材協力/世良光弘 小峯隆生] 写真/SASAGAWA PHOTO OFFICE 柿谷哲也)

-

「柱がマックしかない」マックは消えるのか?惨状を呼んだ大きな過ち もう耐えるしかない

日本に上陸して44年、巨人マクドナルドがかつてない窮地にあえでいる――。

日本マクドナルドホールディングスは16日、15年12月期連結決算の売上高が前期比10%減の2000億円、最終損益が380億円の赤字となり、前期に続いて2年連続で最終赤字になるとの予想を発表した。

また、全店売上高は昨年2月から今年3月まで14カ月連続でマイナスを続け、客離れも止まらない。その原因は周知の通り、昨年に明るみに出た期限切れ鶏肉問題、今年に入ってから連続して発覚した異物混入問題、そしてサラ・カサノバ社長をはじめとする経営陣の対応のまずさなどである。つい数年前までは飛ぶ鳥を落とす勢いだったにもかかわらず、相次ぐトラブルで泣きっ面に蜂としかいいようのない惨状である。

お客の健康と生命を預かる企業としてあってはならないトラブルの数々だが、深刻な健康被害に結びついたというケースは報告されていない。いきおい、マクドナルドの経営陣が問題を過小評価してしまった可能性は否めない。

マクドナルドには、マスコミや消費者運動に「狙い撃ち」されてきた歴史がある。糖分や油脂に由来する肥満などの健康問題、スチロール製容器の使用による環境問題、果ては肉牛が排出する温室効果ガスの責任まで問われている。

例えば健康問題については、『スーパーサイズ・ミー』(米国/04年)という全編マクドナルド批判の映画までつくられている。主人公によって1日3回ビッグマックを食べ続けたらどうなるか、という身体を張った「実験」が行われ、見事に健康を害したデータが示されてエンディングとなっている。少し行きすぎではないかとも思われるバッシングであるが、小さな会社を「標的」にしたところでその話題性はたかが知れている。世界で圧倒的な知名度を誇り、ビッグマックが各国の物価を計る物差しとなるほどの存在であるがゆえ、そのニュース性もグローバル級なのである。

つまり、「狙い撃ち」の格好のターゲットであるマクドナルドにとっては、マスコミ対応と消費者対応は、全社的なNo.1プライオリティといっても過言ではない重要性を持つはずである。その軽視こそが、まず同社が犯した大きな過ちである。

●外食産業は「しんどい」時代

私たちが住んでいる日本は今、国民にあまねく携帯電話が行き渡り、お互いが24時間監視し合い、記録し合えるという「恐ろしい社会」である。厨房や貯蔵庫で悪ふざけをする従業員や異物が混入した商品の写真が、一夜にして何万、何十万という人の目に触れかねない。そして国内だけで年間延べ13億人が利用するマクドナルドで、何も起こらないというほうが不思議である。

すなわち、目の前にいる客の健康と生命を預かる外食産業は、かつてないほど「しんどい」時代に入ってしまった。日本のマクドナルド、そして米国本社にとって最も頭の痛い問題は、「屋台骨がマクドナルドしかない」という現実ではないか。もともと飲食店はたった一回の食中毒で倒産してしまう、きわめてリスクの高いビジネスなのだ。筆者の実家は飲食業を営んでいたので、その恐ろしさは幼心に身に染みたものである。

マクドナルドが結果として犯してしまった最大の過ちはおそらく、利益が出ているうちに「次のビジネス」を育成できなかったことにある。同じ「マック」のアップルはまずデスクトップコンピュータでブレイクし、稼ぎ頭を音楽(iPod)、通信機器(iPhone)とシフトさせながら今日の王国を築いた。これはできすぎた成功例ともいえるが、本来的にハイリスクを抱えた外食企業としてはそのヘッジとして、せめて同じ外食マーケットにおいてでも、マクドナルドが傾いたときに頼るべき柱を育てておくべきだったと考える。

例えば1990年代前半のすかいらーくグループは、すからーくのほかにジョナサン、藍屋、夢庵、バーミヤンなどを擁し、さらにガストを開発するなどして、巧まずしてリスクヘッジが行われていた。逆に同社によって08年から果敢に進められたガストへの極端な傾斜という方策は、この意味で危ういものであった。●じっと耐えるほかない時期

では、マクドナルドは消えてしまうのか。

筆者は必ずしも悲観論者ではない。「食」は健康と生命に関わるものだけに、客は店舗や商品に対して本能的に「安心感」を求めるがゆえ、「知名度の高さ」や「利用経験の多さ」は圧倒的な差別的優位性につながる。そして食に関する事件や不祥事を、消費者は驚くほど短期間で忘れてしまう。例えば今、雪印や不二家の商品を買うのに安心・安全面の不安で二の足を踏む客が、どれほどいるだろうか。

マクドナルドが「自爆」する可能性を挙げれば、健康志向や高級志向、日本的嗜好への志向などといった「新たなニーズ」に過剰反応してしまうことだと考える。そういうニーズには他の企業がより上手に応えていくであろうし、応えようとすればマクドナルドは客が慣れ親しんでいる「マックの味」というコアコンピタンス(企業の核となる事業・強み)を失いかねない。

身もふたもない結論だが、マクドナルドは今、「ただじっと耐えるほかない時期」だと思われる。そうすれば、いつか消費者は慣れ親しんだ味に帰ってくるかもしれない。

しかし繰り返しにはなるが、この風雪の時期、頼るべき柱がほかにあと一つでもあれば、どれほど楽だっただろう。歴史に「IF」はないのだけれど。

(文=横川潤/文教大学准教授、食評論家)