IT・科学

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

企業のマイナンバー対応、待った無しの状況に

「社会保障・税番号制度」(マイナンバー制度)の運用が2016年1月に始まる。2015年10月から国民に「マイナンバー」が通知され、企業では従業員とその扶養家族からマイナンバーを収集し、本人確認も行う。同時にマイナンバーを使う業務への対応も進めなくではならず、わずか数カ月の猶予期間で急ピッチの対応に迫られそうだ。

2016年1月の運用開始時点は、まず雇用保険や健康保険、厚生年金保険などに関する手続きでのマイナンバーの提示や、退職者の源泉徴収票、支払調書でのマイナンバーの印字などが必要になる。1年後の2017年1月からは、給与支払報告書や賞与支払届、税額通知書などへの印字も開始される。一般企業でマイナンバーを扱う業務は、制度開始当初は入退社する従業員などが対象になるものの、2016年後半からの年末調整ではほぼ全ての従業員などが対象になる。

人事担当者向けのWebサイト「日本の人事部」が2014年9月に実施したアンケートによると、マイナンバー制度への対応を始めている企業は5.6%にとどまり、約7割が「始めていない」と答えた。想定される影響では38.7%が「情報漏えい」を挙げ、「業務量の増加(16.0%)」「業務プロセスの煩雑化(10.7%)」が続く。

給与計算のアウトソーシング事業を手掛けるペイロールの本田隆執行役員は、「まず間違いなく業務量が増加する」と話す。企業が対応すべき内容は、(1)規定やルールの構築、(2)システムの構築や改修、(3)番号収集や登録に伴う確認、(4)番号情報の保管、(5)マイナンバーの定期的な確認――などだ。

特に番号収集や登録に伴う確認業務は、従業員規模が大きいほど負担になるだろう。基本的には郵送で従業員やその扶養家族のマイナンバーと本人確認のための書類(写真入りの身分証明書のコピーなど)を集め、確認後に人事データベースなどへ登録していく。3月10日にはNTTデータがスマートフォンを使ってマイナンバーを収集・確認する方法を報道機関に公開したが、まだ実証実験という段階だ。

また、マイナンバーを収集・確認や利用における業務フローでは第三者が介在しない方法も求められるという。

「チェーンなど多拠点を抱える企業では拠点の担当者が採用面接や入社手続きなどをしているのが現状だ。しかし、マイナンバー制度でマイナンバーの管理者は必要最小限にしなければならない。…PR -

OKI、102層・板厚6.8mmのプリント配線板量産技術を確立

OKIグループのプリント基板事業会社であるOKIプリンテッドサーキットは3月11日、直径480mm、板厚6.8mmにて100層クラスの超高多層プリント配線板の設計・量産技術を開発したと発表した。同技術は最新のDRAMやNANDフラッシュメモリのウェハ検査装置で使用されるプローブカード用に開発したもので、同技術を適用したプローブカードは2015年10月の量産開始を目指すという。

プローブカードは、ウェハ検査装置に組み込むため、決められた厚み以下での製造が必要で、多層化には層間厚の薄型化が求められている。従来の製造技術では、層間厚を薄くすると信号特性へ影響を及ぼすため、配線に対する高精度な信号特性を要求されるプローブカード用プリント配線基板では80層程度が限界で、層間厚の薄型化によるさらなる高多層化が困難とされていた。

今回OPCでは、最大板厚6.8mm、102層のプリント配線板において、信号配線直下のグラウンド銅箔の形状を最適化することにより低配線抵抗と特性インピーダンス制御を両立する新技術「LICT (Low-resistance Impedance Controlled Technology)構造」の開発に成功した。

新開発のLICT構造は、高精度電磁界シミュレーション技術と、グラウンド層データの自動編集機能により実現。従来構造と比較して信号特性を劣化させることなく配線抵抗を同社比30%低減し、プローブカードに要求される高い信号品質と多層化による配線収容性を向上する。また、特殊な基材を必要とせず一般的なHigh-Tg FR-4で製造するため、高多層プローブカードの低コスト化を実現する。

LICT構造による層間厚薄型

-

Intel、14nmプロセス技術採用SoC「Xeonプロセッサ」を発表

Intelは、「Xeonプロセッサ」製品ファミリとして初めてのSoC製品となる14nmプロセス技術を採用した「Xeon プロセッサ D」製品ファミリを発表した。

14nmプロセスにより小型化と省電力を同時に可能にし、クラウド/通信サービス・プロバイダやウェブ・ホスティング事業者向けに、サーバ使用に最適化された高密度かつ低消費電力を実現する。

同製品は、Xeon製品ファミリとして初めてとなるSoC製品で、マイクロサーバ、ストレージ、ネットワーク、IoT(Internet of Things)向けとしては第3世代となる64ビット対応のSoC製品。

第2世代64ビット対応SoC製品「Atomプロセッサ C2750」と比較して、ノード当たりの性能が最大3.4倍、1W当たりの性能を最大1.7倍に向上している。

マイクロサーバに最適化された4/8コアのSoC製品を提供開始。4コア品「D-1520」は動作周波数2.20GHzで価格は199ドル、8コア品「D-1540」は動作周波数2GHzで価格は581ドルとなっている。

なお、2015年後半にはネットワーク、ストレージ、IoT向けに最適化された包括的な製品ポートフォリオを提供開始予定。

Xeon Dファミリのチップ画像とダイ画像

-

土星の衛星に生命が存在できる環境があると判明

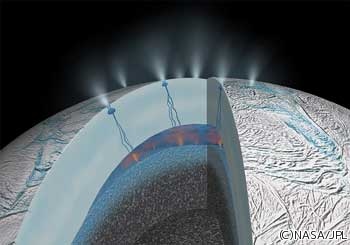

東京大学(東大)とアメリカ航空宇宙局(NASA)は3月12日、土星の衛星であるエンセラダスに原始的な微生物が発生し得る環境が存在すると発表した。

同成果は東大大学院理学系研究科地球惑星科学専攻の関根康人 准教授らの研究グループと、米コロラド大学のSean Hsu 博士を中心とする研究グループによるもので、3月12日付けの科学誌「Nature」に掲載された。

エンセラダスは直径500km程度の天体で、地表の割れ目から地下の海水が間欠泉のように宇宙に噴出していることで知られ、生命存在の期待も高まっていた。NASAの探査機カッシーニはこれまで、海水に塩分や二酸化炭素、アンモニアなどのガス成分、有機物が含まれていることを明らかにしてきたが、地下海に生命が利用できるようなエネルギーが存在するかどうかはわかっていなかった。

今回、関根准教授らは、エンセラダスの間欠泉に含まれていたナノサイズメートルのナノシリカ粒子に注目した。研究を進めたところ、エンセラダス内部の反応でナノシリカ粒子が生成されるためには、90℃以上という熱水環境が必要であること、熱水のphが8k~10のアルカリ性であることが判明した。また、ナノシリカ粒子は数年以内に大きな粒子に成長してしまうことから、こうした粒子が長くても数年で宇宙に噴出していることが分かった。

地球上の生命は太陽からの光エネルギーや地球からの熱エネルギーに依存して生命活動を送っている。太陽光の届かない深海の海底熱水噴出孔では、地球の熱エネルギーを使って生きる原始的な微生物が存在しており、初期の地球において生命が誕生した場所の有力候補とされる。

今回の結果は、エンセラダスでは地球の海底熱水噴出孔に似た熱水環境が広範囲に存在し、現在でも活発に活動していることを示すもので、同研究グループは「今回の成果は『生きた地球外生命の発見』という自然科学における究極のゴールに迫る大きな飛躍である。これまで火星に集中していた太陽系生命探査は、エンセラダスという新たな候補天体を得て、今後大きな広がりを見せることが期待される」とコメントしている。

エンセラダス内部の様子。南極付近の地下に岩石コアと触れ合う広大な地下海が存在しており、海底にはおそらく広範囲に熱水環境が存在している。(C)NASA/JPL。

-

海馬の免疫細胞がてんかん症状を緩和

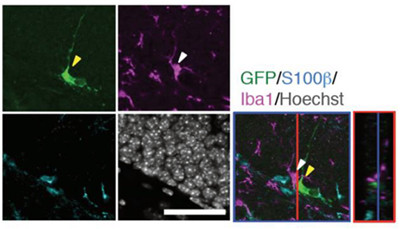

脳で神経と免疫の新しい相互作用がわかった。てんかん発作の治療の手がかりになりそうだ。脳の海馬にある免疫担当細胞のミクログリアが、てんかん発作後に起こる異常な神経細胞の新生を抑制して、症状を緩和することを、九州大学大学院医学研究院の中島欽一(なかしま きんいち)教授と大学院生の松田泰斗(まつだ たいと)さんらがマウスで発見した。大阪大学の審良静男(あきら しずお)教授と奈良先端科学技術大学院大学の河合太郎(かわい たろう)准教授らとの共同研究で、3月9日付の英オンライン科学誌ネイチャーコミュニケーションズに発表した。

図1. 海馬の蛍光顕微鏡の写真、ミクログリア(紫)は神経幹細胞(緑)と隣接して存在している。(提供:東京大学)

てんかんは神経細胞が過剰に興奮して誘発されるけいれんや意識障害を伴う慢性神経疾患で、患者は世界中で5000万人以上、日本で約100万人に上る。約30%は既存薬で十分な効果がない難治性てんかんで、従来と異なる治療薬の開発が待たれている。側頭葉てんかん患者の脳の海馬では、神経幹細胞から新生した神経細胞の異常が報告されている。この異常な神経細胞が興奮性神経回路を形成し、症状を慢性化させていることがわかっている。

図2. てんかん発作後にミクログリアで起きる免疫反応の概略(提供:東京大学)

研究グループは、脳がてんかん発作後の異常な神経細胞新生を感知し、それを抑えようとする免疫の仕組みを備えているかどうか、をマウスで探った。その際、海馬で神経幹細胞と免疫担当細胞のミクログリアが隣接していることに着目した。本来、病原体のDNAを認識するはずの自然免疫のToll様受容体、TLR9遺伝子を欠損したマウスでは、野生型マウスと比べて、てんかん発作の際の異常神経細胞新生が増大していることを見いだした。

この現象を詳しく解析したところ、TLR9はてんかん発作後に変性した神経細胞から放出される自己のDNAを認識して活性化していることがわかった。活性化されたTLR9はミクログリアからの炎症性サイトカインの一種、TNF-αの産生を促して、てんかん発作に依存する異常神経細胞の新生を積極的に抑えようとしていることを突き止めた。また、薬剤を投与してTLR9遺伝子欠損マウスのてんかん再発作を誘発すると、野生型マウスよりも、発作や学習・記憶障害が重症化していることも確かめた。

中島欽一教授は「この研究で、悪者と通常考えられている体内の炎症反応が実は脳の正常機能の維持に重要であることが明らかになった。これまで考慮されていなかった自然免疫を視野に入れ、炎症反応のバランスを考えて、てんかん治療を検討してみる必要がある。神経細胞の増殖を抑えるミクログリアの役割を代行するような薬の開発も考えられる。今後、難治性てんかん患者の脳でTLR9シグナルが働いているかどうかをさらに詳しく調べたい」と話している。