IT・科学

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

スマホ/タブレット対応のTV視聴・録画アプリ「torne mobile」が無料配信開始―SCE開発担当者に魅力を訊いた

2010年3月18日はPS3専用TVアプリ「torne」の発売日。その5周年の節目となる2015年3月18日より、PlayStationプラットフォームを飛び出したスマートフォン/タブレット両対応の無料アプリ「torne mobile」として配信されることになり、SCE研究開発本部の石塚健作氏に魅力を教えていただきました。

システム的に必要な部分をのぞき、フルネイティブのアプリとして配信される「torne mobile」。「torne」の最大の特徴かつ魅力といえば、やはり爆速という表現がふさわしい番組表やリストの表示機能でしょう。すでに「torne」ユーザーである方には周知の事実ではありますが、こうしてPSプラットフォームを飛び出す以上、むしろPSプラットフォームになじみがない人に訴求することが狙いであるのは明白。まるでテキストベースのWebサイトを見ているかのように、番組表がさくさく、ぬるぬるとスクロールする様はやはりいいものです。

スマートフォンやタブレットでの映像視聴となると、端末のディスプレイサイズや、映像視聴に注力したいのか、スタンド等で立てかけて“ながら”で見たいのかなど、その楽しみ方はさまざま。それを見越し、どのような解像度やアスペクト比の端末でも、アプリを同じ感覚で使えるように気を遣っているとのこと。また、そうしたシーンに合わせて快適に使えるよう、フォントサイズもかなりの数が用意されているようです。

もちろん同社によるネットワークレコーダー&メディアストレージ「nasne」とも完全連携。両者を併用することで、外出時でも気軽にスマートフォンなどでTV番組の録画予約や映像の視聴が可能になります。ただ、「torne mobile」自体は無料ですが、映像の視聴再生機能の使用は別途500円を支払う必要がありますのでご注意を。まとめると、

・「torne mobile」のみを使用:番組表やリストの表示・閲覧、後述するトルネフ周りのコンテンツが体験可能

・「torne mobile」と「nasne」を連携:上記に加えTV番組の録画予約が可能に

・「torne mobile」と「nasne」を連携させ、映像視聴再生機能を購入:上記に加えTV視聴やビデオ再生が可能に

……となります。

「torne mobile」はPS4にかぎり簡単なリモコンとしても機能するとのこと(PS3には非対応)。…PR -

ハローワークで「ブラック企業の求人を受け付けない」法案、閣議決定

あるAnonymous Coward 曰く、

残業代を支払わないといった法令違反を繰り返す、いわゆる「ブラック企業」について、ハロー枠で求人を一定期間受け付けないといった内容の法案が閣議決定された(NHK)。

また、従業員の離職率や残業時間といった情報の一部を開示することも義務付けるという。とはいえ、ブラック企業の多くは入ってみてから「こんなはずじゃなかった」「聞いていない」ということが多数出てくるのが常なわけで、実効性があるかは疑問ではあるが……。

-

Slack日米一斉導入の裏側にある、SmartNewsのグローバルなチームビルディング術とは?

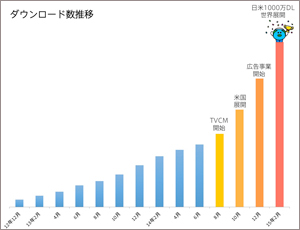

今年2月には日米通算1000万DLを達成、インターナショナル版も世界30カ国以上でニュース分野トップ10にランクインするなど、日本発のニュースキュレーションアプリの雄、『SmartNews』が世界で支持を広げている。

『SmartNews』のダウンロード推移(出典:スマートニュース株式会社)

『SmartNews』のダウンロード推移(出典:スマートニュース株式会社)

サービスがスケールする裏側には当然、それを支えるチームのスケールがある。

開発に携わるエンジニアはもちろん、SmartNewsがアットマーク・アイティ創業者の藤村厚夫氏や、元ハフィントンポスト日本版編集長の松浦茂樹氏ら、既存のメディア業界の“大物”を次々と集めていることは、よく知られていることだろう。

一般的に、開発チームが大きくなるにつれて顕在化してくるのが、コミュニケーションをどう最適化するかという問題だ。それも、非エンジニアを巻き込む必要があったり、国をまたいでやり取りをしなければならなかったりすれば、難しさが一層増すことは想像に難くない。

SmartNewsでは、この問題を解決するための一つの施策として昨年11月、日米全社員のチャットツールを従来のHipChatからSlackへと一斉に移行したという。

もちろん、ツールはあくまでツールでしかない。しかし今回、Slack導入を中心になって進めたというエンジニア・坂本卓巳氏に話を聞いていくと、その裏側に、グローバルにサービスを育てていくためのSmartNews流のチームビルティング術が見えてきた。

外部協力者とのコラボに最適なアクセス制限機能

坂本氏は、Slack導入のメリットやコストをQiita:Teamの記事にまとめて事前に情報共有することで、提案から約1週間というスピード感で一斉導入までこぎ着けた

坂本氏は、Slack導入のメリットやコストをQiita:Teamの記事にまとめて事前に情報共有することで、提案から約1週間というスピード感で一斉導入までこぎ着けた

SmartNewsの社員は現在、日本とサンフランシスコ、ニューヨークのオフィスに約40人。エンジニアはこの半数以上を占めており、現時点では全員、日本オフィスで開発にあたっている。

ただし、SmartNewsを開発しているエンジニアは社員だけではない。外部のエンジニアやマシンラーニングの専門家なども特定機能の開発に携わっており、メディア関係者などの非エンジニアも含めれば、相当な数の外部メンバーがSmartNewsに関わっていることになる。

Slack導入の最大の理由は、まさにここにあった。

「Slackにはチャンネルと呼ばれるトピック単位の部屋があり、ユーザーごとにどの部屋を見られるかという制限を細かく設定することができます。… -

ベネッセの顧客情報が流出 委託先トランスコスモスから

トランスコスモスは3月17日、同社の元契約社員がベネッセコーポレーションから顧客情報を持ち出した可能性があることを明らかにした。

同社がベネッセコーポレーションから委託を受けたコールセンター業務を担当していた元契約社員が、2014年3月~8月ごろにかけて、ベネッセから閲覧許可を受けた顧客情報23人分を不正に取得して外部に持ち出した可能性がある。元契約社員が別件逮捕されたことがきっかけで判明した。元契約社員は2014年2月から勤務しており、2015年1月28日付けで懲戒解雇した。

元契約社員は顧客情報を紙に書き写して持ち出し、自身のスマートフォンに登録していた。持ち出しが確認されたのは名字と電話番号。一部は名前や住所、生年月日、所属先も含まれていた。

現時点では持ち出された情報が第三者に渡った事実はないとしている。情報を持ち出された顧客に対してはベネッセと連携しておわびと説明を行っているという。

トランスコスモスは再発防止策として、データ持ち出し対策強化に加え紙持ち出し対策の強化を行うとしている。 -

Chromecast がテレビのリモコンで操作可能に。HDMI-CECに一部対応

Chromecast がアップデートで HDMI-CECに一部対応しました。再生と一時停止など、一部の動作にテレビのリモコンが使えるようになります。

Chromecast の大きな特徴として、本体にはリモコンなどが付属せず、操作はすべてスマートフォンやPCなど「キャスト」元デバイスのアプリを使う点があります。

技術的には Chromeブラウザのサブセットを内蔵しており、スマホアプリからはコンテンツの指定だけ受けてあとは Chromecast が自力でネットからストリーミング再生する仕組みですが、操作としてはあくまでスマホアプリで再生先にテレビを選ぶように見せています。

このような仕組みを選ぶことで独立したリモコンが不要、独自のユーザーインターフェースが不要、ユーザーはスマホなどですでに操作に慣れたアプリで、すでに見つけたコンテンツを「キャスト」するだけでテレビで再生でき、それでいて別アプリに移っても電波が届かなくなってもChromecastは再生を続ける、といった利点があります。

とはいえ実際に Chromecast を使っていると、映像の再生中にちょっと止めたいだけでもスマートフォンなどを操作しなければならないのは、まずスリープ復帰したりアプリに戻って画面上のボタンを目視して押して、と手間がありそれでまた不便です。

というわけで Chromecast では、HDMI-CECに対応してテレビのリモコンでごく一部の基本的な操作ができるようになりました。HDMI-CECは HDMIを経由して双方向にコマンドを送る規格。テレビのリモコンでレコーダーやプレイステーションなどのメディア再生を操作できるのはこの規格のおかげです。

最新のバージョン27946ではYouTubeや Google Play Music、そのほかサードパーティの AllCast、Plex、BBC iPlayer などのアプリで再生・一時停止への対応が確認されています。(使っているテレビがHDMI-CECに対応している必要もあります)。