IT・科学

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

武器ッ! スーパーヒーローだらけのサッカー大会、ビームもあるよ♪

バーリトゥード(何でもあり)のサッカー、ここになるッッッ!!

スーパーヒーロー達が一堂に会すというシチュエーションはいつだって燃えるもの。じゃあそんなヒーローたちがサッカーに興じたら…?

拳法家、蜘蛛男、魔法使いにドラゴンボーンが入り乱れる究極のサッカーをご覧あれ。

これなんて能力合戦。サッカーにビーム禁止なんてルールはありませんが、もはやスポーツというより異能バトルin球技ッ! ていうかボール頑丈過ぎぃ!

絶対にキーパーにしちゃいけない人選な気が。

きっとボールに鉄を仕込んであるんです。

魔法はハンドにならないッ!!(多分)

まともにサッカーをしているのはマリオ、スーパーマン、スパイダーマン、リュウくらいな気がします。ネオも一応まとも……なのかな。

『少林サッカー』を思い出さずにはいられません。

SUPER HERO SOCCER[YouTube]

(ヤマダユウス型)

元の記事を読む

PR -

技術系でない人が使う課題管理システム、何がいい?

本家/.「Ask Slashdot: Issue Tracker For Non-Engineers?」

私の配偶者は技術系ではないが、小さな郡政府の部局でアナリストとして数名の同僚やプロジェクトに関わる業者と一緒に働いている。部局でのプロジェクト/タスク管理は口頭や付箋紙、電子メールを使用して行われるため、皆いらいらしている。そこで、私が何か課題管理システムのようなものを提案したいと思う。課題管理システムとしては、年間を通じた調査のように大規模なタスクから、会議でのケータリング手配のような小規模なタスクまで利用できるものが必要だ。自分で使っているような課題管理システムでは、ソフトウエア開発に特化しすぎていたり、「アジャイル」信仰を前提とするものであったりする。技術者ではない人向けのよい選択肢はないだろうか。彼らは主にWindowsを使い、iPadも持っている。個人的にWebベースのツールは好まないが、彼らの使うマシンでは彼らに管理者権限が割り当てられていないので、Webベースの方がうまく動作するのかもしれない。Wikiも組み込まれていればさらにいいと思う。ただし、とても簡単に使えるものでなければ皆が使うのを嫌がるだろう。

-

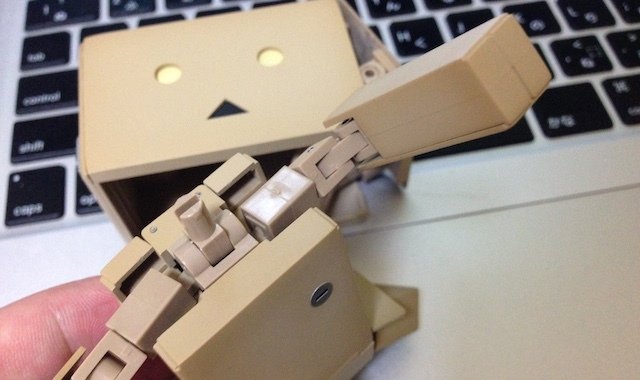

【フィグライフ!】第1回 ポージングの自由度が気になる完全変形ダンボーと遊ぶ

インサイド読者の皆さん、フィギュア遊びの専門家・haruYasy.(はるやし)です。

先日から開始した新連載のひとつとして、「フィギュアのいる生活」をテーマに、筆者の私生活のなかで撮影したフィギュア写真のほか、あると便利な小道具の紹介や撮影のコツなど、フィグ撮りの楽しみ方やアイデアを伝えていく連載を隔週更新で執筆させていただくことになりました。

記念すべき第1回に登場してくれるのは、2015年4月にコトブキヤより発売される「完全変形ダンボー」。筆者もひとりのダンボー好きとして発売日が待ちきれないアイテムです。

一見するとダンボーの頭だけしかないように思うかもしれませんが、内部に変形ギミックを搭載したボディと手足が収納されており、頭部を浮かせて引っ張りだすと2~3秒ほどでいつものダンボーの姿に早変わり。

せっかくなので動画投稿SNS「Vine」のアプリで、変形する様子を撮影してみました。

変形ギミックを実現させるために肩部から腕にかけて追加された関節のおかげで、これまでのダンボーシリーズより広くなった可動域はポージングの自由度を高めてくれています。

さらに足パーツも関節と2段階に曲がる機能のおかげで、前後左右の動きや座った姿がより自然な姿勢となっている点も注目です。ダンボーの写真を撮るうえで、1番難しいのは動きのあるポージングで安定させることですが、「完全変形ダンボー」ならその悩みも少しは解消されるでしょう。

関節が増えたことで、安定感や強度、なによりもダンボーらしさが犠牲になっていないか発表直後から心配していたのですが……杞憂だったようです。とてもダンボーダンボーしていますね。

ボディを収納している状態の大きさは「リボルテック ダンボー・ミニ」とほぼ変わらない大きさ。変形後はプラモデル版ダンボー(約125mm)と同程度のサイズになります。

写真を撮りたいと思えるようなチャンスが訪れても、手元にフィギュアがなければどうしようもありません。普段からフィギュアを持ち歩こうと思っても、さすがに大きなスケールフィギュア(アニメキャラの1/8スケールなど)は持ち運ぶのが難しい。

そうなると今回の「完全変形ダンボー」や「キューポッシュ」のようなデフォルメされたフィギュアなど、小さめサイズで持ち運びやすいフィギュアが必然的に活躍してくれるわけです。

というわけで、次回は「完全変形ダンボー」の屋外フィグ撮りレポートをお届けします。… -

<野良猫餌やり規制>条例化に疑問続出 京都市で

◇餓死懸念/市民に周知かぎに

京都市が、野良猫に不適切に餌をやる行為などを罰則付きで禁じる条例案を開会中の2月市議会に提案し、議論を呼んでいる。動物のふん尿やにおいに苦しむ住民からは期待の声が上がる一方で、「適切な餌やりも排除される」「野良猫が餓死してしまう」など、市には条例化への疑問や批判を中心に3005通にも上るパブリックコメントが寄せられた。市によると、同種の条例は東京都荒川区などにあるが、政令指定都市で条例化の動きは初めて。市は20日の条例案採決を前に、15日に市民を対象にした説明会を開く。【宮川佐知子】

市によると、2013年度に市民から寄せられた犬猫のふん尿被害に関する苦情は671件。苦情は減少傾向だが、「マナー違反を規制する抑止力が必要だ」と条例化の準備を進めてきた。

「京都市動物による迷惑等の防止に関する条例案」は、所有者がいない猫などに不適切に餌を与え、環境を悪化させる行為を禁止。違反者には市が中止を勧告、命令し、従わない場合は5万円以下の過料を科す。市の説明では、自宅敷地内で行う▽清掃をする▽地域の同意を得る--などの条件を満たせば「適切なえさやり」として、禁止対象にならないとしている。

しかし、1月中旬までパブリックコメントを募集したところ、条例への批判、疑問が続出。猫と地域の共存を目指す「ぜろの会」(京都市)の根津さゆり代表は「地域の同意を得るのは難しい場合もある。条例ができれば、無責任な人間が生み出した野良猫を餓死させてしまう」と懸念。市民団体「THE ペット法塾」代表の植田勝博弁護士も「餌やりは本来自由な行為であり、条例は動物愛護法の趣旨にも反する」と指摘する。

一方、京都市は2010年度から地域住民による猫の世話をサポートする「まちねこ活動支援事業」を進めてきた。町内会などの同意を得て餌やりをする住民を支援する制度で、避妊や去勢手術の費用を市が負担する。これまで112地域が登録し、市は今後も条例化と並行して事業を進めていく方針。

京都市伏見区で「まちねこ活動」に携わる中村美保子さん(58)は「自分の好きな時だけ餌をやったり、清掃をしない勝手な人もいる。餌をやるなら最後まで責任を持ってほしい」と話し、条例案に理解を示す。

日本動物愛護協会(東京都)の杉山公宏理事長は「条例案は動物の命の大切さや適正管理に触れており、動物に好意を持つ人、持たない人双方が納得できる内容。(条例化には)市民にいかに周知徹底させるかがかぎだ」とコメントした。

奈良市では13年に条例化されたが、計画段階で、野良猫の餌やり規制には批判が高まり、カラスによる被害防止に限定された。

-

【深掘り】中国人観光客、那覇空港保安の穴スルリ 外国語表示に課題

那覇空港が1時間余りにわたって閉鎖され、手荷物検査済みだった乗客全員の検査をやり直す異常事態が9日に発生したのは、乗り継ぎの中国人女性客3人が手荷物受取所に誤って出入りしたことが発端だった。少なくとも発着の5便が欠航、25便が遅延となり、約6200人の足に影響が出た。利用客からは「テロだと思った」「セキュリティーはどうなっているんだ」と怒りと困惑の声が挙がった。なぜ、ここまでの混乱が起きたのか。

国土交通省の那覇空港事務所や豊見城署によると、女性3人は午後4時15分ごろ、石垣島から到着した。羽田行きの便に乗り継ぐ前に、2階の到着口から同じ階の免税店に寄ろうとしたところ、道に迷って1階に降り、乗り継ぎ客の立ち入りが禁止されている手荷物受取所に誤って入ったという。

複数の関係者によると、3人が荷物受取所に立ち入った後、搭乗待合室へ戻ろうとした際、警備員は声を掛けたが制止できずに見失ってしまった。

こうした場合、乗り継ぎ客がナイフやカッターといった刃物などの危険物が入っている荷物に触れ飛行機に搭乗する可能性も否定できないという保安上の理由から、再度、保安検査が必要になる。

同様の混乱は2013年にも起きていた。成田空港から到着した女性の手荷物からハサミが見つかり、搭乗待合室にいた乗客全員に再度、保安検査を実施。空港が3時間閉鎖され、72便に影響が出た。それなのに、また保安検査を再実施する事態を招いている。

今回の事案では、迷った女性が外国人だったことから、空港内の案内図の不備も指摘されている。

那覇空港ビルディング(NABCO)によると、構内の主要動線や重要な標識は日本語のほか英語、中国語、韓国語の4カ国語の表示があるが、テナントなどの案内図には多言語表示はない。同社は「今後は国内線と国際線の連結施設もできる。急増する外国人観光客に対応するためにも、空港の案内表示を強化したい」と説明する。

沖縄観光コンベンションビューローの上原良幸会長は「事故には至らなかったが、観光立県として深刻な事態を招いてしまった。再び同じようなことが起きないように対策を講じていく必要がある」と強調し、「なぜ起きたのか、原因究明を求めたい」と話した。

那覇空港事務所は「空港の保安上の問題なので詳細は言えない。今後、関係者と協議して一緒に対策を考えていきたい」と述べるにとどめている。(社会部・比嘉太一、城間陽介)