社会

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

<自衛隊海外派遣>人道支援での武器使用基準拡大の方針

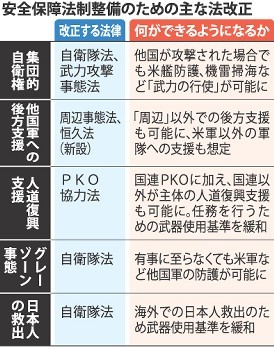

新たな安全保障法制整備の枠組みは、自衛隊の海外派遣を可能とする恒久法の対象を他国軍への後方支援に限定し、国連平和維持活動(PKO)以外の人道復興支援活動は切り分けることとなった。後方支援と人道復興支援では、武器使用基準が異なることや、目的が異なる国際貢献を一つの法律にまとめることに、与党内の異論が強かったためだ。

政府は当初、自民、公明両党に、PKO以外の人道復興支援活動と、紛争時に他国軍の後方支援を行えるようにするために恒久法の制定を提示した。両活動とも、これまでは時限立法の特別措置法を成立させて対応しており、迅速に対処するためには恒久法の制定が必要との判断だった。

だが、政府・自民党は、人道復興支援については、自衛隊の任務を停戦監視などの治安維持活動まで広げるため、正当防衛などに限定していた武器使用基準を拡大する方針だ。

これに対し、国際紛争の際の他国への後方支援の場合は、正当防衛など身を守る範囲を超えた武器使用を行えば憲法が禁じる武力行使とみなされかねないことから、基準の拡大は行わないことになった。

このため、自民党内からは「同じ法律で武器使用基準が異なるのは煩雑だ」と反対論が出た。公明党からも4月に統一地方選を控え「PKOへの国民の理解は広がっており、武器使用を拡大するならPKOと同じ枠組みで説明できた方がいい」との声が浮上。武器使用基準の異なる両活動を切り分ける方向となった。

政府も、早ければ来月とされる日米防衛協力の指針(ガイドライン)の見直し期限が迫る中、指針に大きく影響する後方支援の調整を急ぎたいのが本音。指針への影響が比較的小さい人道復興支援については、自衛隊派遣の具体的な判断基準の策定などを4月以降に持ち越すことも想定している。【青木純、飼手勇介】PR -

<自衛隊海外派遣>恒久法は後方支援限定 人道支援も新基準

自民、公明両党による安全保障法制に関する協議で、関連法案の枠組みが固まった。自衛隊の海外派遣を可能にする恒久法は、対象を国際紛争に対処する他国軍の後方支援に限定。国連平和維持活動(PKO)以外での自衛隊の人道復興支援活動は、PKO協力法を改正し、PKO派遣の要件を定めた「PKO参加5原則」に準じた5原則を新設する。PKO5原則の武器使用基準も見直す。両党は月内に合意する見通しだ。

恒久法は、アフガニスタン戦争の際、多国籍軍への洋上給油の根拠になったテロ対策特別措置法がモデルで、他国軍に給油などを行う後方支援の法律とする。武器使用は、正当防衛など身を守る範囲に限定。他国軍への武器提供は禁止するが、弾薬の提供は可能とする。事前の国会承認が「基本」で、具体的な活動を盛り込んだ基本計画の国会への提示も明記する。

PKO以外の人道復興支援活動は、PKO法を改正して盛り込む。国連決議や「国際機関、地域的機関の要請」に基づく活動のほか、「領域国の要請がある活動で、(安全保障理事会など)国連主要機関が支持または称賛」する場合も可能とした。

PKOに派遣できる要件を定めた(1)停戦合意が成立(2)紛争当事者が日本の国連平和維持隊参加に同意(3)国連平和維持隊が中立的立場を厳守(4)基本方針が満たされない場合は撤収できる(5)武器使用は生命の防護のための必要最小限を基本とする−−の「PKO5原則」のうち、(5)の武器使用権限に「業務遂行にあたり『自己保存型』などを超える武器使用が可能」と加えた。これで、任務を妨害する武装集団の排除や、治安維持活動をできるようにした。ただし、治安維持活動を行う場合は、国会の事前承認を義務づけた。

PKO以外の人道復興支援活動は、新たなPKO5原則の(2)と(3)の「国連平和維持隊」を「当該ミッション」と書き換えるが、内容は新PKO5原則と同様のものになる。

日本周辺有事での米軍の後方支援を想定している周辺事態法は「日本に重要な影響を与える事態(重要影響事態)」と定義し直す。日本周辺以外でも後方支援ができるようにし、米軍に加え他国軍への支援も可能とする。

集団的自衛権については、武力攻撃事態法と自衛隊法に日本の存立を脅かす「新事態」を盛り込み、防衛出動での行使を可能とする。政府は強制的な船舶検査ができるように船舶検査活動法の改正も検討したが、憲法が禁じる海外での武力行使に当たる恐れがあるとして見送る。【飼手勇介】 -

選抜高校野球、13日午前に抽選会 福井県からは敦賀気比が出場

第87回選抜高校野球大会(3月21日から12日間・甲子園)の組み合わせ抽選会は13日午前9時から、大阪市北区の毎日新聞大阪本社オーバルホールで行われる。 同一都府県から2校出場する東京、京都、奈良、…[記事全文]

-

福島県川内村の小学校 18人いた同級生は今も全国に離れ離れ

福島第一原発から西へ20kmに位置する福島県双葉郡川内村。事故直後から出されていた避難指示は昨年10月に全域で解除されたが、村民のほとんどは帰ってきていない。

事故の前の生徒数は114人だったが、現在在籍するのは29人だ。そして2年前、川内小学校で授業が再開された時、村に戻ってきたのは16人だった。小学4年生は秋元千果さん(12才)、たったひとり。18人いた同級生は今も全国に離れ離れになったままだ。

児童数が少ないため、授業は複式学級(注:2つ以上の学年を1つにした学級のこと)で行われたが、千果さんは下級生たちと一緒に勉強することに戸惑ったという。

「4年生の時、1度だけ戻ってきたことを後悔しました。同級生はひとりもいないし、上級生や下級生とどう交流していいかわからなかったから」(千果さん)

放課後は児童全員でバスで、村のコミュニティーセンターへ行き、教育委員会が行っているピアノや学習塾などの子供教室で習い事をするのが日課になった。ここで過ごす時間が、千果さんと下級生の距離を縮めていった。

「戻って間もなくは同級生の友達と連絡を取っていたけど、そのうちだんだん取らなくなり、今はほとんどなくなりました…。でも寂しくはない。川内に一緒にいる子たちと仲よくやれるから」

6年生になっても千果さんの同級生は誰も戻ってきていない。

昨年の夏休みには復興子供教室の一環として、長崎を訪問。長崎大学で講義を受講して大学生と交流し、原爆資料館を訪問したり、平和式典にも出席した。千果さんにとっては、忘れられない経験になった。

「あの訪問で、自分たちがもっと村の将来について考えたり、自然エネルギーを取り入れるにはどうしたらいいかとか、私たちにできることを考えなければと思うようになりました。私たち子供も一員として復興に取り組まなければならないと」

3月23日は、千果さんの卒業式だ。卒業ソングには大好きな『この星に生まれて』を選んだ。全校生と全保護者が参加して千果さんを送る。

※女性セブン2015年3月26日号

-

西表島付近でM4.5の地震 竹富町で震度3

【2015年03月13日 06時06分 気象庁発表】

気象庁によると13日 午前6時03分ごろ、西表島付近でM4.5の地震が発生し、沖縄県竹富町で震度3の揺れを観測した。

この地震の震源地は西表島付近で、震源の深さは約10キロ。この地震による津波の心配はない。

各地の主な震度は以下のとおり。

【震度3】

沖縄県

竹富町

■最新の地震情報の詳細は、地震情報マップでご覧ください。

■最新の地震予測情報は、地震予測情報マップでご覧ください。