IT・科学

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

日本の無人機が南極の超高空で観測に成功

日本の南極観測が新しい観測を成層圏に広げた。第56次日本南極地域観測隊で、九州大学と福岡大学が共同開発した無人観測航空機Phoenix-S(フェニックス エス)1号機が上空22kmのエアロゾルサンプルの回収、上空23kmのエアロゾル濃度測定に成功した。 科学的な観測の高度は、無人、有人を問わず、航空機として前例のない高さに初めて達した。エアロゾルなどの研究に役立つ新しい観測手段として注目される。国立極地研究所と福岡大学、九州大学が3月13日発表した。

写真1. 放球直後のフェニックスS1号機(撮影・第56次南極地域観測隊 小塩哲朗隊員)

同機は、翼幅が3m、最大全重量が10.5kg、高度10kmで最大飛行速度は時速260km。2015年1月24日午後6時5分、昭和基地東方約20kmの南極大陸氷床上のS17地点からゴム気球につり下げられて放球され、エアロゾルの濃度観測とサンプル回収を行いながら上昇し、西方約7kmで高度23kmまで達した。そこで気球が破裂し、パラシュートで降下した。次いで、高度12kmでパラシュートを分離、コンピューターによる自律滑空飛行で、午後8時10分にS17地点へ戻った。最後の高度約100mからは再びパラシュートを使い、南極の雪原に下ろした。飛行は順調に終わった。

写真2. 高度23kmから帰還・回収されたフェニックスS1号機(撮影・第56次南極地域観測隊 小塩哲朗隊員)

表. フェニックスS 1号機の機体諸元

図. 観測で得られた直径0.3μmから0.66μmのエアロゾル粒子の数濃度(左)および気温(右)の鉛直分布。中央やや右寄りの紫の線はサンプリング高度の境界を示す。(提供:国立極地研究所、福岡大学、九州大学)

写真3. 高度23kmでフェニックスS1号機の機上から撮影された映像。中央やや右が宗谷海岸の露岩域.左側が南極大陸。(提供:国立極地研究所、福岡大学、九州大学)

この無人航空機は1機約400万円。通常の自由気球を使った観測では使い捨てにされる高価な観測装置を確実に回収し、繰り返し使用できる。より経済的で、気球並みの実用的な観測高度到達能力を持つ。さらに、自由気球では困難なサンプルの回収が容易にできることを実証した。高度30kmでは、空気密度は地上の約 1/100となり、飛行条件が地上付近と同じ場合、機体の速度は音速近くに達して、機体の強度や機体制御系の限界を超える。このため、一気に滑空させるのではなく、航空機を気球から分離し、一旦パラシュートで対流圏に近い高度まで降下させ、さらにパラシュートから分離して滑空を開始する2段階分離方式を採用した。加えて-80℃の低温環境にも耐えるよう機体を作った。

九州大学大学院工学研究院の東野伸一郎(ひがしの しんいちろう)准教授らが5年前から、無人観測航空機を開発し、試験を阿蘇山やモンゴルで重ねた。福岡大学理学部の林政彦(はやし まさひこ)教授らが搭載する小型のエアロゾル観測機器の開発と観測を担当した。気球分離型無人観測航空機のフェニックス3号で2013年に、南極で高度10kmまで観測した。今回は、さらに改良したフェニックスS1号機で快挙を成し遂げた。飛行は、第56次日本南極地域観測隊の夏隊隊員として参加した東野伸一郎准教授らが南極の現地で実施した。搭載したカメラで、空の黒さと南極大陸の白さのコントラストが印象的な写真も撮影した。

今回の観測で、直径0.3µmから0.66µm(µmは1000分の1㎜)のエアロゾル粒子の数濃度の鉛直分布が得られた。2015年1月の昭和基地上空の成層圏エアロゾル層が3つの層(9~11km、11~13km、13~23kmの領域)から構成されていることを確かめた。高度1~22kmのエアロゾルのサンプル13セットを回収しており、林政彦教授らは電子顕微鏡などで詳しく分析して、その起源を探る。

南極から帰国した東野伸一郎九州大学准教授は「快晴の観測日和で、フェニックスS1号機は空高く運ばれた。気球とパラシュートの2段階分離を経て、ほぼ設計通りの性能を発揮して、自律飛行して目的地に戻り、観測もうまく進んだ。今後、成層圏の有効な観測手段になるだろう」と話した。また、林政彦福岡大学教授は「今後、南極の冬に観測すれば、春に南極上空に出現するオゾンホールの形成過程なども研究できる。今回高度22kmまでのサンプルが回収できたので、研究を進展させたい。この無人機の観測システムで高度30kmまでカバーできると期待している」と観測成功を喜んだ。

PR -

微小がん検出のスプレー蛍光試薬を開発

外科手術時や内視鏡・腹腔鏡手術時に、がんが疑われる部分にスプレーするだけで、数分で1㎜以下のがん部位まで光らせて検出する新しい蛍光試薬の開発に、東京大学大学院医学系研究科の浦野泰照(うらの やすてる)教授、浅沼大祐(あさぬま だいすけ)助教、神谷真子(かみや まこ)助教らが成功した。マウスの卵巣がんで高い効果を実証した。

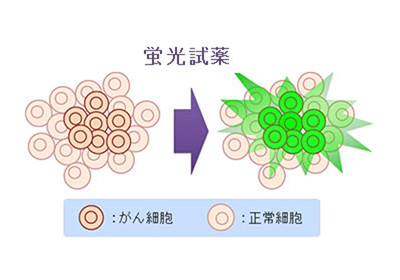

図1. 蛍光試薬を用いたがん検出の概念図。開発した蛍光試薬でβ-ガラクトシダーゼの活性が促進されているがん細胞で蛍光が観察され、識別が可能となる。(提供:東京大学)

手術中に活用すれば、微小がんの取り残しを防ぐ可能性が高まり、がん治療の向上につながる試薬として期待される。米国立衛生研究所の小林久隆(こばやし ひさたか)主任研究員、京都大学化学研究所の平竹潤(ひらたけ じゅん)教授らとの共同研究で、3月13日付の英オンライン科学誌ネイチャーコミュニケーションズに発表した。

図2. 開発した蛍光試薬によるマウスでのがん検出。試薬の蛍光が観察された部分が緑色となっている。既存の活性検出試薬では腹腔全体で蛍光が観察されるが、開発した新しい蛍光試薬ではがんのみにおいて蛍光が観察され、1mm以下までわかる。(提供:東京大学)

浦野教授らは2011年に、特定のタンパク質分解酵素活性が、がん細胞で高くなっていることを利用して、世界初の迅速がん部位可視化スプレー蛍光試薬を開発し、現在は患者由来の手術検体で検証を進めている。しかし、この試薬では見つけることができないがんも多いため、より幅広いがんを光らせる新しいスプレー蛍光試薬の開発に取り組んだ。

卵巣がん患者の半数以上は、治療開始の段階ですでに腹腔内に転移があるとされる。この腹腔内転移の治療には、外科手術や腹腔鏡手術が有効で、1㎜以下の微小な転移まで切除すれば、手術の結果は大幅に改善する。しかし、微小がん転移部位を正常な組織と識別することは非常に難しく、がん部位の術中可視化技術の開発が求められていた。

がん細胞中の糖鎖分解酵素のβ-ガラクトシダーゼ活性が高いことに着目して、スプレー蛍光試薬を作った。この試薬自体は無色透明で、蛍光を発しない。研究グループは、今回、がん細胞中に含まれるβ-ガラクトシダーゼと反応すると、構造が変わり、1000倍以上明るい蛍光を発する物質へと変化するよう設計した。さまざまな種類の卵巣がん細胞を腹腔内へと転移させたマウスに、この試薬を投与した結果、タンパク質分解酵素活性を標的とする前の試薬では可視化できなかったものを含め、すべてのがん細胞を光らせた。この実験で1㎜以下の微小がんの検出に成功し、蛍光を目印に微小ながん組織も切除できた。

研究グループは「蛍光の検出が安価な装置で行えるので、この技術が一般的ながん検出手法として普及する有用性は高い。現在、ヒトの組織検体で検証を行っており、今後、安全性試験などを重ね、臨床試験に向けて準備を進めていく。また、さまざまな種類のがんへの適用性の拡大を目指し、種々の糖鎖分解酵素の活性を検出するスプレー蛍光試薬の整備を進めている」としている。

浦野泰照教授は「がんの細胞も原因はたくさんあって、単一の試薬で全部を検出するのは難しい。2011年に開発したスプレー試薬を卵巣がんに散布しても、光らないがん種がいくつか存在したが、今回の新しい試薬では、試した全ての卵巣がんを検出することが可能であったため、画期的な蛍光試薬になり得ると考えている。ヒトでも有望だ。手術中に使う、前例がないスプレー試薬なので、臨床試験は難しいが、ぜひ実施して、実用化を目指したい」と話している。

-

食虫植物の「袋」、平らな葉が変化…仕組み解明

自然科学研究機構・基礎生物学研究所(愛知県岡崎市)などの研究グループは、食虫植物のサラセニアについて、特殊な「袋状」の葉を形作る仕組みを初めて解明したと発表した。

研究成果は、16日付電子版科学誌ネイチャー・コミュニケーションズに掲載された。

サラセニアは、地面から袋状の葉が上に伸びた形をしており、その葉の中に消化液をため、落ちた虫を栄養にする。従来、袋状の葉がどのように形成されるかは不明だった。

研究グループは走査型電子顕微鏡で、葉が形成される初期の段階から成長の過程を観察。その結果、元々は平らな葉が、葉の中央と付け根といった特定部分の細胞分裂の方向を変え、袋の形に変化していたことが判明したという。

理化学研究所の倉谷滋・主任研究員(進化発生学)は「どの植物の葉にもある遺伝子が、働き方を少し変え、細胞レベルの変化を引き起こすことで、全く違った形になることがわかった。普通の葉がどう変化し、食虫植物の葉に進化したかという謎を説明してくれた」と話した。

-

安川電機、ワイ・イー・データを完全子会社化

安川電機は3月17日、ワイ・イー・データを株式交換で完全子会社化すると発表した。ワイ・イー・データは7月15日付けで東証2部上場廃止となる見通し。

安川電機はワイ・イー・データ株式の約57%を取得して子会社化していたが、経営環境が厳しさを増しており、強固な協業によるメカトロニクス事業の強化を図るため、完全子会社化が最善と判断した。

株式交換は7月21日付け。ワイ・イー・データの普通株式1株に対し安川電機の普通株式0.145株を割り当てる。 -

猫アレルギー対策にも有効な空気清浄機ファン「Dyson Pure Cool」

ターゲットは0.1マイクロメートル以下、1万分の1ミリ以下の微小粒子状物質。それを99.5%除去してくれますよ!羽根のない扇風機ことダイソンのエアマルチプライヤーがまた進化しました。今日発表された「Dyson Pure Cool」は本体下部に備わった円筒状の360° グラスHEPAガラスフィルターにより、花粉もPM2.5の微小粒子状物質も、さらに小さなPM0.1の微小粒子状物質も除去してくれる空気清浄機機能付き扇風機です。

PM0.1~1.0の微小粒子状物質のなかには、たばこの煙や猫アレルギーのアレルゲン、ウイルスなどが含まれます。つまり「Dyson Pure Cool」は、気管支炎やぜんそくの対策にも有効で、猫アレルギーの対策もできるスゴい空気清浄機機能なんです。活性炭フィルターも入っているから、たばこの煙の匂いや塗料の匂いもとってくれますよ。Lifehacking.jpの堀さんによると、花粉も本来は大きめなのですが家のなかでは足で踏んでしまうことでもっと細かくなってしまうとのこと。だからこそ「Dyson Pure Cool」の360° グラスHEPAガラスフィルターの性能が大事なんですね。

メンテナンスもカンタンです。フィルターは1日12時間つかうとして1年間持ち、役目を終えたフィルターを交換するだけ。外装とセットになっているので、数秒で新品にチェンジ。何段にも重なっているフィルターを洗ったり、別々のタイミングで交換する必要はありません。フィルターの価格も6,480円と、あれ、予想よりもお安い。ダイソンの掃除機は排気がキレイということでも有名になりましたが、扇風機もキレイな空気を送り込むことができるようになるとは。空気の魔術師、さらにレベルアップしましたね!

source: ダイソン(武者良太)

■ あわせて読みたい・にっぽん再発見。落語家が語る、日本の文化とケータイの“意外”な関係

・ついに始まったクレバーな選択肢「光 コラボレーション」ってなに?

・エコなドライビングがどう心理に影響を与えるか、心拍計で調査してみた。

・目と鼻だけじゃない! 意外に知らない花粉の怖さとは

・スタートアップ企業がやるべき 「PRを駆使した伝え方」とは元の記事を読む