IT・科学

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

島津製作所、全自動LC/MS前処理装置「SCLAM-2000」(研究用)を発売

島津製作所は3月16日、全自動LC/MS前処理装置「SCLAM-2000」(研究用)を発売した。

「SCLAM-2000」は、遠心処理を行った採血管などのチューブと試薬、2種類の前処理専用容器をセットし、PCまたは装置本体からの操作することで、全自動で生体試料の前処理とLC/MSによる分析が実行できる装置。最大60検体のLC/MS分析を自動で実行可能で、オンラインでLC/MSに接続されているため、前処理後に試料を手動でLC/MSにセットし直す必要がない。1時間あたり約20検体を処理することが可能だ。

また、1検体ごとに逐次処理を行う方式を採用しており、検体ごとの前処理反応時間の差など、個体間のばらつきをなくし、日内差、日間差を含めた再現性≦10%の分析精度を実現する(同社評価による)。バーコードリーダ(オプション)による検体のID管理や分析結果の校正機能、試薬の残量や使用期限などの管理機能、装置保守履歴の記録機能といった多彩な精度管理機能により、常に最適な状態で装置を維持し信頼性の高いデータが取得できるとしている。

さらに、キャップを外した採血管や試薬をセットした後は、検体および試薬を入力する2ステップのシンプルな操作で前処理を開始できるため、手技の操作ミスを低減することができる。加えて、満杯検知センサー付きの前処理容器の廃棄ボックスや廃液タンクを装置内に備えており、感染性試料を扱う際の感染リスク低減にも工夫がなされている。

なお、価格はソフトウェア込みで1750万円(税別)。

全自動LC/MS前処理装置「SCLAM-2000」(研究用)

PR -

京大と不二製油、「大豆ルネサンス」の実現に向け産学連携講座を開設

京都大学(京大)と不二製油は3月16日、大豆に関する新しい加工方法、健康成分の強化法などの開発に向け産学共同講座「『不二製油』大豆ルネサンス講座」を京大宇治キャンパス内に設置すると発表した。

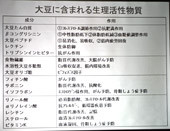

豆腐、味噌・醤油などに使用され、日本人にとって身近な食材のひとつである大豆は、さまざまな健康成分や食品タンパク質を含む健康食材としても知られている。しかし、世界的に見ると、大豆の大半は食用ではなく油脂の原料として利用されている現状がある。

大豆に含まれる生理活性物質

大豆は回収エネルギー効率・タンパク質の生産効率も良いため食料問題や環境問題に寄与できると考えられている。

日本は世界一の大豆消費国

伝統的に大豆が油糧種子であると考えられてきたことに加え、大豆を原料とした食品の風味や物性が多くの人の嗜好に合わない事がその理由だが、こうした課題を解決すべく立ち上げられたのが「『不二製油』大豆ルネサンス講座」だ。

風味や調理法など、グローバルな食材となるにはさまざまな研究課題がある

同講座には不二製油研究開発本部の廣塚元彦氏が特任教授に着任するほか、京大学側からは品質評価学分野の松村康生 教授、食品分子機能学分野の河田照雄 教授が参加し、大豆の風味・物性・栄養機能において「大豆ルネサンス」と呼べるような革新的技術の開発を目指す。

同講座の設置期間は2015年4月1日から2018年3月31日までの3年間で、産学連携講座の強みを活かし、食品工業への実用化を視野に入れた基礎研究を進め、1年間に1つずつ新しい素材または食品を開発することが目標だという。特任教授に就任する廣塚氏は「大豆をグローバルに食品として認められるレベルに押し上げたい」と抱負を語った。

-

NTT東日本関東病院とUBIC、人工知能を用いた転倒・転落防止システムを開発

NTT東日本関東病院とUBICは3月16日、医療における予測困難な有害事象の防止を目指して、人工知能を用いた転倒・転落の事前防止システムを共同で開発していることを明らかにした。

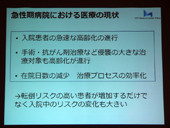

同システムは、UBICが開発した人工知能が電子カルテを解析することで、入院患者の転倒・転落の予兆を察知し、未然にそうした事故を防ぐことを目的としたもの。NTT東日本関東病院では、一般病床の平均在院日数は10.6日で、そのおよそ半数が6日以内ということで、短期間の間でケアをする必要がありながらも、看護師が多忙なため状況の把握が難しいなどの課題があり、個々の患者の転倒・転落リスクを迅速に察知することに優れたソリューションが求められていたという。

現在、病院ではさまざまな要因により患者の転倒リスクが高まっている一方で、その対策が十分に施せないという課題を抱えるようになっている

すでに2015年2月、同病院において共同研究を実施。転倒・転落の前兆行動が記載された患者の電子カルテを教師テータとして用い、1万6749件という患者が特定される個人情報を含まない大量のカルテに対して、患者ごとのリスクをスコア表示できることを確認し、実際に転倒・転落のリスクが高いと思われる患者のカルテを短時間でリスクが高い順に確認できることを示したという。

転倒リスクが高いほど、患者名の脇の色が赤くなっている

同研究に用いられた人工知能「バーチャルデータサイエンティスト(VDS)」は、専門家の判断(暗黙知)を、暗黙知のまま学び、ビッグデータ解析を可能にするもので、今回の研究では、医療スタッフの知見を学び、電子カルテから院内の有害事象を予見することで、より質の高い患者ケア実現を支援することを可能にするという。

UBICの人工知能の特徴と、今回の実験で行ったテキストデータ解析の概要

今後は、NTT東日本関東病院としては、さらに効率よく重要な情報を選択することができるよう、院内での取り組みを行っていくとするほか、UBICとしては、医療分野の人工知能の活用に向け、専門家の暗黙知を用いて、さまざまな医療分野での利用を促進していきたいとしており、2015年度中に他要因も含めた大規模データに対する検証と予測ロジックの確定を行い、プロトタイプの開発・導入による実現場での運用を開始したいとしている。

今回の取り組みはあくまで第1段階であり、順次、第2、第3フェーズへと歩を進めたいというのが両者の意向となっている

-

島津製作所、全自動LC/MS前処理装置「SCLAM-2000」(研究用)を発売

島津製作所は3月16日、全自動LC/MS前処理装置「SCLAM-2000」(研究用)を発売した。

「SCLAM-2000」は、遠心処理を行った採血管などのチューブと試薬、2種類の前処理専用容器をセットし、PCまたは装置本体からの操作することで、全自動で生体試料の前処理とLC/MSによる分析が実行できる装置。最大60検体のLC/MS分析を自動で実行可能で、オンラインでLC/MSに接続されているため、前処理後に試料を手動でLC/MSにセットし直す必要がない。1時間あたり約20検体を処理することが可能だ。

また、1検体ごとに逐次処理を行う方式を採用しており、検体ごとの前処理反応時間の差など、個体間のばらつきをなくし、日内差、日間差を含めた再現性≦10%の分析精度を実現する(同社評価による)。バーコードリーダ(オプション)による検体のID管理や分析結果の校正機能、試薬の残量や使用期限などの管理機能、装置保守履歴の記録機能といった多彩な精度管理機能により、常に最適な状態で装置を維持し信頼性の高いデータが取得できるとしている。

さらに、キャップを外した採血管や試薬をセットした後は、検体および試薬を入力する2ステップのシンプルな操作で前処理を開始できるため、手技の操作ミスを低減することができる。加えて、満杯検知センサー付きの前処理容器の廃棄ボックスや廃液タンクを装置内に備えており、感染性試料を扱う際の感染リスク低減にも工夫がなされている。

なお、価格はソフトウェア込みで1750万円(税別)。

全自動LC/MS前処理装置「SCLAM-2000」(研究用)

-

「あまちゃん」がアジアで大ブレイク! NHK BSプレミアムで「アジアじぇじぇじぇ紀行」3月22日放送

2013年4月~9月に放送されたNHKの連続テレビ小説「あまちゃん」が今、アジア各国で大ブレイクしているという。NHK BSプレミアムで3月22日、人気の秘密に迫る紀行番組「アジアじぇじぇじぇ紀行」が放送される。

NHKによると、カンボジアやミャンマーでは「あまちゃん」のアイドルファッションをまねる若者が登場しており、台湾では「接接接(じぇじぇじぇ)」が流行中。今なぜ、「あまちゃん」がアジアで人気なのか、番組ではドラマに出演した女優陣がアジア各国を訪問し、その秘密に迫るという。放送時間は午後11時~午前0時(60分)。

■出演者

・リポーター

渡辺えりさん(今野弥生役)、木野花さん(長内かつ枝役)、蔵下穂波さん(喜屋武エレン役)

・司会

マギー