ライフ・くらし

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

安倍首相、なぜ原発問題から逃げ続ける?やっと動きだした廃炉・汚染土処理、地元の反発も

東京電力の福島第一原子力発電所事故から5年目に入ったことで、ようやく、原発や再稼働をできるだけ話題にしないという安倍晋三政権の姿勢に変化の兆しが出てきたようだ。先週末からスタートした福島県内の中間貯蔵施設への汚染土搬入作業や、老朽化した敦賀原発(1号機)、美浜原発(1・2号機)の廃炉処分が17日に決定したことなどが、そうした兆しである。

世界的な課題となっている温暖化ガスの排出削減と安定的なエネルギーの確保を両立するために、国家として原発依存度の引き下げに時間をかける戦略を採るならば、いまだに23万人が避難生活を強いられている未曾有の事故の処理を加速することや、安全対策の困難な原発を選別して廃炉処分にすることは避けて通れない。もっと早く大胆に施策を実行しておくべきだった。あの事故から丸4年の歳月を要したとはいえ、真摯な取り組みが見え始めたことを歓迎したい。

しかし、政府のトップに立つ安倍首相が、宮城県仙台市で開いた「国連防災世界会議」の挨拶で相変わらず煮え切らない態度に終始したことは残念だ。いたずらに国民の不安や疑心暗鬼を放置することになりかねない対応といわざるを得ない。そろそろ逃げ回るのをやめて、毅然とした態度で、国民に対してエネルギー・原発戦略を語りかける時期ではないだろうか。

「施設への搬入開始は、福島の除染や復興の推進にとり、大切な重要な一歩。30年後に(最終処分を)しっかりとできるように道筋を立てていきたい」

望月義夫環境大臣は、汚染土の中間貯蔵施設への搬入開始を数時間後に控えた先週金曜日(3月13日)の閣議後の記者会見で、きっぱりとこう言い切った。汚染土は、いずれも福島県内の除染によって出たものだ。最終的に運び込む量は、東京ドーム18杯分(約2200万立方メートル)に達する可能性があるという。現在は仮置き場や民家の軒先などに積まれているが、そうした場所は福島県内に何万カ所もあり、復興作業の大きな足かせになっていた。そもそも福島第一原発の周辺は汚染がひどく、避難している住民たちが帰宅できるような除染が困難とみられていた。このため、専門家の間には早くから、こうした区域を汚染土や汚染水、汚染物質の最終処分場として活用すべきだとの意見があった。

しかし、事故当時の民主党政権はもちろん、政権奪還に成功した安倍政権も世論の反発を恐れてなかなか決断できない状況が続いてきた。今回の搬入も、あくまでも最長で30年を上限とする「中間貯蔵」と位置付けることによって、福島県から昨年夏、関連施設の受け入れに同意を得て事態が動きだした経緯がある。

その一方で、依然として新聞やテレビの報道では、貯蔵施設の用地取得が大幅に遅れていること、最初の1年間を試験搬入と位置付けており、汚染土の0.2%程度しか持ち込めないことなど難航ぶりを指摘する内容や、地元の戸惑い、反発、不安を同情的に報じる内容が多いのが実情だ。地元を気の毒に思う気持ちは、誰しも同じだろう。しかし、東京電力が取り返しのつかない事故を起こしてしまったことは、消すことのできない現実だ。復興を進めようとすれば、事故処理、つまり中間貯蔵を進める以外の選択肢は、政府にはなかったはずだ。今後は、誠意をもって用地取得を進めて迅速に汚染土の搬入を終え、将来の最終処分地の確保に全力を挙げるべきである。

●経産省が出したアメ

汚染土の搬入が始まった3月13日の閣議後記者会見で、望月大臣とは別にもう一人、重要な発言をした閣僚がいた。「廃炉するかどうか、電気事業者が早期に判断することを期待する」と述べた、宮澤洋一経済産業大臣である。

宮澤大臣の発言は、単年度で一括処理することが原則だった会計制度の特例を認めて原発の廃炉損失を10年程度かけて処理する道と、来年4月に予定されている電力の小売り自由化後も廃炉費用を電気料金に上乗せして回収する道を経済産業省が開いたことを背景にして、電力各社に対し、運転開始から40年前後の歳月を経過した老朽原発の廃炉を急ぐよう促すものだ。これを受けて、敦賀原発1号機(日本原子力発電)、美浜原発1・2号機(関西電力)、島根原発1号機(中国電力)、玄海原発1号機(九州電力)の5基の廃炉が18日にも正式決定する見通しとなっている。

安全性に関する国民の信頼を取り戻して運転を停止してきた原発を再稼働しようと考えるのならば、単に福島第一原発の事故処理を急ぐだけでは不十分だ。闇雲にすべての原発を再稼働しようとするのではなく、安全性の観点から既存の原発を精査・選別して、再稼働する原発を絞り込むことも重要である。

筆者は早くから、万が一の事故が起きた時に被害を小さく抑えるため、その選別基準に半径100キロメートル以内の人口を勘案することなどを提案してきた。経産省内で議論されてきたのが、法令上は可能な20年間の運転延長を認めず、一律で運転開始から40年を経過した原発を廃炉させるという案だ。今回、宮澤大臣が迫ったのは、会計処理やコスト回収の面でのアメを用意することによって、電力会社が自主的にその決断を行うように促す政策である。老朽原発については、安全対策のコストがかさみすぎて再稼働しても採算が取れないと理論的に理解していても、廃炉に伴う急激なコスト負担の増加に経営が耐えられないと二の足を踏んでいた電力会社にとっては、福音である。

国民から見ても、福島第一原発事故後に発足した原子力規制委員会が耐震や津波対策の強化の観点から設置した新規制基準だけでは、本当に安全性が確保されるのか、わかりにくい面があった。それだけに、宮澤大臣が改めて打ち出した方針は、注目すべき政策といってよいだろう。経産省がようやく前面に立って原発問題に取り組む姿勢を見せ始めたという点でも、期待したいところである。

●強い地元の反発

とはいえ、この老朽原発の廃炉促進にも、まだ心もとない面が残っている。その第一は、原発関連の補助金(交付金)が打ち切られることになる地元への補償問題だ。原発関連の雇用を失うことも、地元経済にとっては大きな打撃である。立地するサイトが多く「原発銀座」と呼ばれる福井県では、西川一誠知事が「発電を停止したからといって、国や事業者の責任がなくなるわけではない」と廃炉に強く反発しているという。

第二は、老朽化した原発の再稼働を目指す電力会社が出る懸念が払しょくできていないことだ。実際、関西電力が運転開始から40年前後が経過している高浜原発の1・2号機の再稼働にこだわりをみせている。地元と電力会社、いずれも経産省が今後、ハンドリングを問われる問題だ。

それぞれ課題が残るとはいえ、環境省や経産省がようやく重い腰を上げたのは歓迎すべきである。世界的な課題となっている温暖化ガスの排出削減と安定的なエネルギーの確保を両立するためにも、また、国民的なコンセンサスとなっている脱原発依存へ向けて日本が現実的な選択をするという意味でも、大きな意義があると思われる。

●安倍首相の逃げ腰

そうした中で気掛かりなのは、安倍首相が相変わらず表舞台でできるだけ原発問題を話題にしたくない、または指導力を発揮する気がないと受け取られかねない対応を続けていることだ。特に、首をかしげざるを得ないのが、仙台市に招致して14日から開いた「国連防災世界会議」における首相自身の逃げの姿勢である。首相は開会式と首脳・閣僚会合の両方で演説したが、2つの演説を通して、福島第一原発事故に言及したのは、「東日本大震災と福島第一原発事故を踏まえ、長期的視点に立って、さらなる防災投資に取り組んでいます」という、ひと言だけだった。

この点について、メディアは先週末、「政府は原発の再稼働や海外輸出を推進しており、踏み込んだ言及で原発に関心が集まることは避けたかったようだ」(時事通信)、「二国間の首脳会談や歓迎行事で、風評被害の払拭(ふっしょく)は呼び掛けたが、福島県民約十二万人が避難生活を強いられていることなど、悲惨な現実を語る場面はなかった」(東京新聞)と手厳しく論評した。実際のところ、100カ国以上の首脳、閣僚級らを前に演説しながら、深刻な原発事故の教訓を伝える姿勢がうかがえなかった首相の対応は、国民や被災者の目にも、決して誠実なものと映らないだろう。

よちよち歩き段階の原発再稼働を着実な流れにするためには、まだまだ難問が山積している。トラブル続きの福島第一原発の汚染水処理の完遂、被災者への損害賠償や生活再建の支援、いざという時のための避難計画の策定や訓練、使用済み核燃料の最終処分に向けた道程作り、欠陥が明らかになった原子力損害賠償制度の見直しなど、いずれも政府を挙げた対応が不可欠な難題ばかりである。

原発事故から5年目に突入した今こそ、厄介で面倒な仕事を官庁や各電力会社の現場、閣僚任せにするのではなく、安倍首相自身が前面に立って指導力を発揮すべき時期を迎えたのではないだろうか。

(文=町田徹/経済ジャーナリスト)PR -

危険ドラッグ、危険すぎて販売業者が自ら手をつけないほどに…神経を破壊、未知の成分…

麻薬や覚せい剤をはじめとする危険な薬物は、世間では存在自体が否定される傾向にあります。法的に使用はもちろん所持も禁止され、「ダメ。ゼッタイ。」といったポスターなども見かけます。

これらの啓蒙活動は決して間違ってはいないのですが、何がどうダメなのかの説明が足りません。学校などでチラシを配ったり、ポスターを貼ったりと、熱心な活動はなされていますが、その根拠がわかりづらいのです。

ポスターをどんなに貼っても、麻薬の本当の怖さをまったく知らない人には、身近な先輩から「そんなに悪いものじゃないよ」と一言勧められるだけで、簡単に手を出してしまうのが現実です。十分な情報を与えず、「ダメなものはダメ」と否定するだけでは、何も解決しません。

「学ばざる者は存すと雖も行屍走肉のみ」――後秦の王嘉が撰した志怪小説集『拾遺記』の一節ですが、学ばないという選択肢にはなんの価値もないのです。

そこで今回は、人の心を惑わす悪いクスリについて、「何がどうダメなのか」を知るために、説得力のある解説をいたします。

●脱法ハーブ

まずは、最も物議を醸している脱法ハーブについて説明しましょう。ちなみに、現在は「危険ドラッグ」という曖昧模糊な名前になっていますが、かえって実態が不明瞭になってしまうので、この記事では脱法ハーブという名称を使用します。

まず脱法ハーブとは、ある特殊な植物片をタバコ紙のような紙に巻き、タバコのように煙を吸引するもので、大麻に似た効果、ものによっては大麻以上の精神作用があります。サイケデリックなパッケージの袋に入っているものが多いようです。具体的な症状はまちまちで、気持ちが落ち着いたり、食欲が増して食べ物がおいしく感じられたり、感情があふれ出たり、幻覚を見るものもあります。

脱法ハーブが出回り始めた当初は、大麻に匹敵するような精神作用を持つ植物が含まれているとみられていましたが、実は植物片はトケイソウやドワーフスカルキャップ、ライオンテールといった特に強い害がない葉で、これらに合成大麻類似成分が混ぜられているのです。

合成大麻類似成分とは、がんなどのひどい痛みを伴う病のために、モルヒネ以外の鎮痛剤を開発しようとして生み出された薬物です。現在確認されているだけで800種類を優に超えており、これらへ個別に法の網をかけるのはとても困難な状況です。合成大麻類似成分は大きく「CPシリーズ」と「JWHシリーズ」に分けられます。 CPシリーズは、1970年代にバイアグラでも知られるアメリカの製薬企業、ファイザーが向精神薬であるTHC(テトラヒドロカンナビノール)の鎮痛成分を高めた類似体を研究して生成したのが始まりです。一方のJWHシリーズは、95年に米クレムソン大学のジョン・W・ハフマン博士がTHCを模して作成した化合物で、神経科学の基礎研究的なものでした。

99年頃、インターネットでは大麻成分が石油化学的に生成できるというハフマン博士の論文が支持され、実際に作る人も現れましたが、「効果が強力で著しく危険」「臨床データが少なすぎて不気味」「ひどい記憶障害を起こすなど、危険な作用が生じている」と、危険視する指摘が相次ぎ、次第に沈静化しました。

しかし2006年に、イギリスのサイケデリ社から「スパイス」と呼ばれる脱法ハーブが登場しました。JWH 018という成分を中心に、いくつかの脱法ハーブを混合した薬物を植物片に混ぜて販売開始したところ瞬く間に口コミで広まり、07年にはヨーロッパ中でスパイスが販売されました。

社会に広まると、各国当局も成分や効果を検査し始めましたが、製造元は検査を難しくするために、さまざまなダミー成分を混ぜるなど偽装工作を施していたために分析は難航しました。この分析の戸口を最初に開いたのは、ドイツのフランクフルトにある医療用大麻製剤を作っている会社でした。この会社と複数の大学が共同して分析したところ、実際に医療用大麻製剤の研究の一環として、これらの大麻類似成分を合成していたデータがあり、成分が判明しました。

これらの脱法ハーブは、合成した薬剤を植物片に振りかけただけなのでムラが生じやすく、分析したサンプルの中でも有効成分は0.3~3%と10倍もの偏りがありました。もともと強力な作用があるため、成分が濃い場合には意識変容が数日間も続いたりする恐れなど、場合によっては麻薬をも上回る危険がありました。

08年に入ると、ヨーロッパ諸国内では作りきれなくなったのか、生産の場は中国に移りました。その結果、生産量は爆発的に増加し、世界中に拡散するようになり、日本でも流行しだしたのです。さらに中国の反社会的組織がそれらの技術を取り込んで大量生産を始め、昨今の日本でも大量に出回るようになったといわれています。●医療用大麻

他方、大麻は医療に使われている薬物です。意外に思う人もいるかもしれませんが、カナダやアメリカの一部の州、ドイツやイギリスといった先進国をはじめとして、多くの国で制吐剤、鎮静剤、そしてモルヒネのような副作用の強い疼痛緩和剤の代用として、大麻や大麻類似成分が使われています。ちなみに日本では、大麻取締法にて禁止されているため、医療分野でも使われていません。

この温度差は、どのように生まれたのでしょうか。例えばアメリカと日本で比べてみると、法的な扱いに対応の差があることがわかります。

そもそもアメリカには、麻薬という法的なカテゴリーはありません。語弊が生じそうですので詳細に説明すると、法律に直接麻薬という言葉は表れず、医療用薬物も麻薬的薬物も含め、許可なく所持・使用を禁じる薬剤から市販薬まで「規制物質法」で一律に管理しているのです。

カテゴリーをスケジュール1~5に分けており、一見、日本の麻薬関連法と似ていますが、規制物質法ではスケジュール1にヘロイン、MDMA、大麻などの危険薬物、スケジュール2にコカイン、アンフェタミンと並んで、注意欠如多動性障害(ADHD)に処方される薬剤のメチルフェニデート(リタリン)も明記されています。医療用大麻としては、マリノールという化学合成されたTHCの錠剤がスケジュール3にカテゴライズされております。

要するに、濫用の危険度に合わせてカテゴリー分けをしており、日本では使用が禁止されている薬物についても、医師や薬剤師の判断で使うことが可能とされているのです。日本では、医療用覚醒剤(ヒロポン)や疼痛緩和薬としてのモルヒネ以外はほとんど使用不可とされています。

これが良いか悪いかは一概にいえませんが、別枠で法規制をしている日本では、医療用としてでも大麻を非常に使いにくい状況は続くでしょう。

●合成大麻と大麻成分

大麻の代表的成分である△9-THCと、代表的な脱法ハーブの成分2種類を並べてみると、形が似ています。薬において分子構造は非常に大切で、大麻の成分は脳の中にあるカンナビノイドレセプターという受容体にぴったりはまるようにできています。

厳密には、これらのレセプターには種類があり、またレセプターの分布場所によっても効果は大きく変わってくるのですが、ここでは割愛します。 そもそも、どうしてそんな受容体があるのかといいますと、命にかかわるようなケガをした場合などの状況下で生き残る確率を上げるために、脳内にはさまざまな麻薬的物質が存在しています。多くの人が一度は耳にしたことがある「脳内麻薬」と呼ばれるものがそれです。

そうした受容体に大麻の成分や合成大麻類似成分がはまると、心地よくなったり、食欲が増進したり、吐き気が止まったり、痛みが抑えられたり、幻覚を見たりといった効果が発現するのです。

例えば、幻覚を見たり、気分が高揚する効果は医薬品としては望ましくないため、そのような作用を極力出さずに痛みを和らげる効果を引き出すことを目的として開発されたのがCPシリーズなのです。こうした基礎研究は日々行われており、その研究成果の一部が犯罪組織などの資金稼ぎの一環として商業化されたもの――それが脱法ハーブの根幹なのです。つまり、脱法ハーブの成分である合成大麻類似成分の多くは、あくまで研究の一環として作られたにすぎないため、長期的な毒性や依存性などは、ほとんど実験データが存在しません。

しかし試験管内の実験では、神経細胞を殺すことも確認されており、大麻よりも人体に危険な可能性が濃厚といえます。さらに、脱法ハーブの製造販売組織は、イタチゴッコの法規制をすり抜けるために未知の成分をハイペースに生み出し、試験的に市場に流し込んでいます。中には、麻薬というより神経毒に近い成分も数多く検出されています。

これが現在の脱法ハーブの現実です。もはや、そうした脱法ハーブの販売業者は絶対に自らが販売する商品には手をつけないといわれるほどです。つまり、あまりに危険であるために手を出せないほどなのです。

ここまで詳しく知れば、まだ脱法ハーブを試してみたいという人はいなくなるのではないでしょうか。

(文=へるどくたークラレ/サイエンスライター) -

古代魚「チョウザメ」の搬入を実施

名古屋港水族館は3月7日、”古代魚”「チョウザメ」の搬入を行った。

”古代魚”「チョウザメ」の仲間の搬入を実施

人工交配によって産出されたチョウザメ類の幼魚を特別展示

今回搬入された「チョウザメ」は、同館で開催される特別展「恐竜と太古の海の生物~福井から恐竜がやってきた!」(3月17日~5月10日)で展示されるもの。同展は、福井県立恐竜博物館との共同開催で、所蔵の恐竜などの貴重な化石の展示をするとともに、同館で飼育している生きた化石といわれる生物の展示を通して、太古の世界に思いを馳せながら地球の歴史を感じられる展示会となる。

生きた化石「チョウザメ」類を展示する

チョウザメ類は、国内でもおよそ100年前までは北海道を中心に生息していたが、現在はごく稀に捕獲されるのみで絶滅に瀕している。今回は、北海道大学水産学部の協力を得て、北海道沿岸で捕獲されたチョウザメ類から人工交配によって産出された幼魚(交雑種)を特別に展示する。

開催期間は、3月17日~5月10日。開催場所は、南館2階 ホワイエ、エントランス、南館1階 海のギャラリー。特別展は名古屋港水族館の入館料にて観覧できる。

開催内容は、第1会場 ホワイエ(南館2階)が「三畳紀の恐竜『プラテオサウルス』」の全身骨格(複製)」「白亜紀の恐竜『ティラノサウルス』と『トリケラトプス』の頭骨(複製)」「触れる恐竜化石『ディプロドクスの恥骨』」「アパトサウルスの烏口骨」「太古の海の生物化石(三葉虫、古代ザメの巨大な歯など)」「ジュラ紀、白亜紀の恐竜イラスト想像図」。

第2会場 エントランス(南館2階)は、「ジュラ紀の恐竜『アロサウルス』の全身骨格(複製)」「福井で発掘された白亜紀の恐竜『フクイサウルス』の全身骨格(複製)」「福井で発掘された4種の恐竜の巨大タペストリー」。

第3会場 海のギャラリー(南館1階)は、生きた化石「チョウザメ類、オウムガイ、テラマチオキナエビス、スポテッドガーの生体展示」「生体展示生物あるいは近縁種の化石」「その他、現在の地球にもいる生きた化石といわれる生物の化石(シーラカンスなど)」、福井県立恐竜博物館のPR映像となる。

同館の所在地は、愛知県名古屋市港区港町1-3。

-

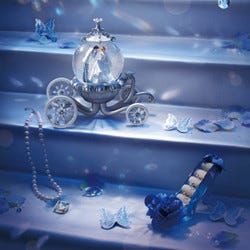

大人の女性向け「シンデレラ」グッズ、全国のディズニーストアで発売

”ガラスの靴”のリングホルダー(2,500円)や”カボチャの馬車”のスノーグローブ(8,000円)などを発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは2015年4月10日から、全国のディズニーストア店舗およびオンラインショップにて、”大人の女性”のためのシンデレラアイテム「シンデレラコレクション」を順次発売する。

シンデレラはディズニー映画『シンデレラ』に登場するヒロインで、4月25日には新作実写映画『シンデレラ』の公開も控えている。

今回発売する「シンデレラコレクション」は、シンデレラをコンセプトに”大人の女性”に向けてデザイン・企画された商品。シンデレラのアイコンをさりげなく表現したアクセサリーをはじめ、鏡やバッグ、ポーチなど女性の必需品も多数取りそろえるとのこと。

展開商品としては、”ガラスの靴”をモチーフにしたリングホルダー(2,500円)や、”カボチャの馬車”をかたどったスノーグローブ(8,000円)、シンデレラのドレスをイメージした生地をあしらったTシャツ(3,900円)、ミニトートバッグ(2,500円)などを用意している。

シンデレラのドレスをイメージしたTシャツ(3,900円)

ミニトートバッグ(2,500円)

なお、4月2日にオープンする「ディズニーストア ルクア大阪店」では同日に先行発売となる。

(C)Disney

※価格は全て税別

-

東京都随一のオシャレ高級街・広尾にも銭湯あり

渋谷区広尾。東京の中でも六本木、青山、恵比寿、白金に囲まれた、いわゆる”アッパー”な街であり、高級住宅地や多数の国の大使館で国際色が豊かなのも特徴だ。そんな広尾の中で、オシャレ雑貨店や生活に根ざした惣菜店などがある商店街「Hiroo散歩ど~り」は、周辺住人にとって貴重な存在である。今回紹介する「広尾湯」は、その通り沿いにある。

「広尾湯」は商店街「Hiroo散歩ど~り」の通りにある

大正創業でもうすぐ100周年

「広尾湯」へは東京メトロ日比谷線広尾駅徒歩1分、大正7年(1918)創業の歴史ある銭湯だ。隣にはコインランドリーが併設しているが、外観は何の変哲もないビル銭湯。この華やかな通りでは逆に際立った存在として目立っているかもしれない。入り口には小さく「手ぶらでご入浴できます」の貼り紙がある。一般的な銭湯のように、簡易的な入浴セットを購入できるところはこちらも同じ。

下足を脱ぎ、引き戸から中へ。正面がフロントで、手前のスペースがロビーになっている。4人程度が休憩できるソファのほか、テレビ、自動販売機など。家庭のリビングのような雰囲気で気取らずくつろげる。男湯は左、女湯は右に進む。男湯はフロントでロッカーキーを預かる仕組みになっている。

ロッカーは3面分と貸しロッカーエリアがひとつ。腰掛けが2脚、デジタルの体重計と、隅角に洗面台・ドライヤーがあるのみで、脱衣所はこざっぱりしている。白い天井はなかなかに高く、そこからはファンが2基ぶら下がっている。

薪で沸かす湯でじっくり温まる

男湯のイメージ(S=シャワー)

浴室のアーチ型の天井はビル銭湯にしては高く、白とだいだいのストライプでデザインされている。正面にはモザイクタイルでヨーロッパ風の湖水地方のような風景画が描かれていて、モチーフとしては比較的メジャーな部類に入るだろう。黄色のおけには「廣尾湯」の屋号入り。立ちシャワーにはカーテンがひかれている。

湯の方も定番の深風呂と浅風呂の組み合わせ。浅風呂側は仕切りでジェット付きの座風呂がつくられている。バイブラはやや強め。温度は体感で43~44度くらいだろうか。薪で沸かしているとのことだがそこはさすが老舗、温度管理がうまく、しっかり温まることができる。

という具合に、広尾湯には斬新な設備や目を見張る特徴があるわけではなく、地に足のついた堅実な銭湯という印象が強い。寺社仏閣のような屋根や、富士山の背景画はなくとも、広尾湯には東京銭湯のひとつの王道の形がある。また、銭湯はその街の縮図でもある。一歩足を踏み入れて常連客や女将さんと触れ合ってみることで、表面からは見えない、また違ったその街の魅力に気づけるかもしれない。

●information

広尾湯

東京都渋谷区広尾5-4-16

※記事中の情報は2015年3月時点のもの。イメージ図は筆者の調査に基づくもので正確なものではございません

筆者プロフィール: 高山 洋介(たかやま ようすけ)1981年生まれ。三重県出身、東京都在住。同人サークル「ENGELERS」にて、主に都内の銭湯を紹介した『東京銭湯』シリーズを制作している。