社会

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

携帯サンドイッチの元祖は「ランチパック」ではなかった…フジパン「スナックサンド」が40周年

コンビニの菓子パンコーナーにあるド定番商品といえば、耳を切り落としたパンを袋状にしたサンドイッチ。「携帯サンドイッチ」と呼ばれるこのカテゴリー、山崎製パンの「ランチパック」といえば、誰もがすぐに頭に浮かぶであろう。全国どのコンビニにも置いてあるし、ランチパックなどは専門店まで出来るほどの人気商品となっている。

誰しもが「ランチパック」を頭に浮かべてしまう携帯サンドイッチの世界だが、実は山崎製パンの「ランチパック」は元祖ではない。山崎製パンのランチパックは1984年に発売されているが、それを遡ること9年前、1975年に名古屋に本社があるフジパンが「スナックサンド」としてまったく同じ製品を売り出していたをご存知だろうか。

その元祖であり本家であるフジパンの「スナックサンド」は、今年なんと堂々の40週年を迎えるのだ。

フジパンの広報担当者は語る。

「正直言えば、シェアに差がありすぎて、元祖なのに知名度がなくて悔しい……とかいう感情もないんです。ただ、長年売れ続けているロングセラーなので、もう一度アピール不足を払拭して少しでもシェアを拡大できるように頑張りたいなと思っています」

そう、元祖にも関わらず、携帯サンドイッチ市場におけるフジパン「スナックサンド」のシェアは0.15%なのだ。

安定して売れているとはいえ、元祖にしては低すぎるシェア。この苦境をひっくり返すために、節目となる40周年の今年は、同社はパッケージや同社サイトでも積極的に「元祖」であることをアピールしている。とはいえ、ここでも「元祖!?」となぜか「!?」が付いていたり、「スナックサンドが実は日本における携帯スナックサンドの元祖です」(太字は編集部)とあくまでも謙虚なのであった……。

フジパンでは、そうしたアピールの一環として「もう一度食べたい味」に投票し、上位3位までに入ると、その味が復刻発売されるというキャンペーンを2015年04月30日まで行っている。

参照:フジパン「スナックサンド」ブランドサイト http://www.fujipan.co.jp/product/snack

<取材・文/HBO取材班>PR -

<ひめゆり学徒隊>生存者語り継いだ講話…戦後世代にバトン

太平洋戦争末期の沖縄戦に動員され、女学生ら136人が亡くなった「ひめゆり学徒隊」の生存者が続けてきた「講話」が3月末で終わる。凄惨(せいさん)を極めた沖縄戦を生き抜いた元学徒も80代後半になり、体調などを考慮して決めた。4月以降は戦争体験のない「説明員」らが後継者として元学徒の戦争体験を語り継ぐ。「ひめゆり」は戦後70年の今年、大きな節目を迎えた。【佐藤敬一、山本太一】

「目の前で多くの友達を亡くし、言葉で表現できないぐらいの恐ろしいこと、悲しいことを体験しました」。2月26日、沖縄県糸満市の「ひめゆり平和祈念資料館」で元学徒の島袋淑子館長(87)が、新潟県から訪れた中学生約80人に自らの体験を語った。

沖縄戦当時17歳。6月18日、米軍に追い詰められた沖縄本島南部で日本軍の「解散命令」が出された後、砲弾が飛び交う戦場を約10日間さまよって重傷を負った。「どんなことがあっても絶対に戦争は駄目ということを皆さんに知ってほしい」。3月末の講話終了を前に生徒たちに「メッセージ」を託した。

資料館は犠牲になった学友の無念、沖縄戦の実相を伝えたいと同窓会が中心となって1989年6月23日に開館した。資料展示や映像などで学徒隊の悲劇を伝える。「講話」は修学旅行など団体の予約や依頼に応じ、元学徒が「証言員」として館内外で学徒隊の経緯を話してきた。記録が残る2013年度までの19年間で1万3827回を数える。

だが、開館当時27人いた証言員は今、86〜89歳の9人。「館外講話」は一昨年9月末で終え、今年4月以降は館内でも新たな講話の予約を受け付けないことを決めた。来館者に随時説明する語り部としての活動は体調をみながら続ける。

資料館は元学徒が語れなくなる日を見据え、02年から「次世代プロジェクト」をスタート。05年には元学徒の仕事を受け継ぐ「説明員」の採用を始め、後継者の育成を図ってきた。20〜30代の3人が説明員として元学徒から聞き取りを重ね、展示室で語っている。

島袋館長は「体験を話すのはつらいのでほっとする半面、体験者がいなくなるとまた戦争の準備が始まるのではと心配になる」と複雑な心境をのぞかせる。それでも「若い人たちは私たちの思いをしっかり受け取ってくれている。安心してバトンを渡します」。

元学徒で、資料館を運営する「ひめゆり平和祈念財団」の本村ツル理事長(89)は、負傷した友達を残したまま逃げたことを今も悔やんでいる。… -

<地域医療構想>都道府県格差是正など図る 福祉も一体化

各都道府県は4月、高齢化が進む2025年の医療需要を把握して効率的な医療を提供するため、「地域医療構想」の策定に着手する。軽症患者が医療費がかさむ重症向け入院ベッドを使うケースの解消や、在宅医療の推進、医療費の都道府県格差是正などを図る。

今国会に提出された医療保険制度改革関連法案は、18年度以降、都道府県が国民健康保険の運営主体(現在は市町村)になると定めている。

都道府県は4月以降、高齢化率や患者の傾向を踏まえ、25年時点で必要になる入院ベッド数などを絞り込む。25年には団塊の世代が全員75歳以上になり、その時点の想定より現状のベッド数が過剰なら削減を促す。

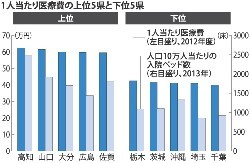

1人当たりの医療費(12年度)は都道府県格差が大きい。最高の高知(62.5万円)は、最低の千葉(40.1万円)の1.6倍。1人当たり医療費が高い地域は、人口10万人当たりの入院ベッド数も多い傾向にあり、最多の高知は最少の神奈川の3倍だ。

そこで厚生労働省は18日、都道府県による構想策定の指針を発表。療養病床(高齢者向けの長期入院施設)に入院している人の割合(入院率)を設定する際、「13年時点の最も低い県」に合わせることなどを求めた。

都道府県は、医療機関からどういう症状の患者向けにベッドを整備するか報告を受け、病状に応じてベッドを再編する。数が過剰な場合は病院に削減を要請するなど強い権限を持つようになる。

現在約39兆円の医療費は、25年には約54兆円に膨らむと想定されており、厚労省は在宅を中心に医療と介護、福祉を一体化した地域包括ケアシステムを進める。ただ、重症患者向けのベッド数を減らし、患者を軽症向けのベッドや在宅に誘導する方針は道半ば。「ベッド削減ありき」で進めれば、行き場を失う患者が相次ぐ可能性がある。【中島和哉】 -

<安倍首相>4月26日から訪米で調整 首脳会談は28日

日米両政府は、安倍晋三首相が4月26日〜5月3日の日程で米国を訪問する調整に入った。政府関係者が18日、明らかにした。首相は4月28日にオバマ大統領とワシントンで会談する予定。米議会上下両院で、戦後70年を迎えた日米関係に関する演説を行うほか、ボストン、サンフランシスコ、ロサンゼルスを訪問する。

ボストンは米国の学術・文化の中心地で、ケネディ駐日大使の父、故ケネディ元大統領の生家がある。西海岸のサンフランシスコとロサンゼルスには日系人が多く、日本とのつながりが深い。サンフランシスコは1951年9月、対日講和条約が締結された地で、現在はハイテク産業の集積地として知られる。首相は一連の訪問を通じて、強固な日米関係をアピールしたい考えだ。

首脳会談では、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の交渉妥結や、日米防衛協力の指針(ガイドライン)の見直しに向けた協力を確認する。

政府は当初、首相のハワイ・真珠湾訪問を検討していたが、政府関係者は「米国の反発が予想されるため見送る可能性が高い」と述べた。【鈴木美穂、ワシントン西田進一郎】 -

最近の小泉純一郎氏 白髪増えるも元気で軽口叩いて意気軒昂

「どこかの人が『フクシマはコントロールされている』といっているが、全然コントロールしていない! 呆れちゃいます!」

そう語気を強めてかつての“弟子”である安倍晋三・首相を批判したのは、小泉純一郎・元首相だ。

小泉氏は3月11日、福島・喜多方市内で講演に立った。再生可能エネルギー普及を目指す電力会社が主催し、約1000人が耳を傾けた。約60分間、小泉氏は脱原発の持論を展開した。

「原発推進論者は、原発は安全だ、コストが一番安い、クリーンだという。しかし、4年前の事故を見て自分なりに調べるうちに、全部ウソだとわかった! よくこんなウソを政府はいまだにいっているな」

細川護熙氏を擁立した昨年2月の都知事選中に行なわれた講演会では老人ネタのギャグを織り交ぜて会場を沸かしたが、この日はいたって真剣。やはり、軽口をたたけないほどに都知事選大敗が尾を引いているのか……と思いきや、“鉄板ネタ”が飛び出した。

「オンカロ(フィンランドの核廃棄物処理施設)の担当者たちが頭を悩ませているのは、何千年、何万年後に生きる人たちにどうやって危険な場所だと伝えるかということ。言葉の変化は早いですからね。

最近私が理解できない言葉が結構あるんですよ。たとえば『キモい』。キモ(肝)というくらいだから何か大事なことなのかと勘違いしていました(場内笑い)。30年くらい前まで『あの人はキレるね』というと、頭のいい人のことをいったものです。ところが今は怖くて使えません」

石油ショック時のトイレットペーパー不足から日本人の清潔さに話が及ぶと、

「外国人は日本の家に入るとき靴を脱いでスリッパを履くことを知っています。日本人はなんてきれい好きかと感心します。ところが、お座敷に入るとスリッパを脱がなくてはいけない。これには外国人も驚かされるそうです(場内笑い)」

としっかり笑いをとり、「『年寄りも大志を抱け』でいきたい」と締めくくった。

今回の講演は昨年5月に設立した自然エネルギー推進会議の活動の一環だ。小泉氏と親交のある経済ジャーナリストの須田慎一郎氏が語る。

「小泉さんは首相退任後、経団連の中心企業が出資したシンクタンクを拠点に活動していたが、2013年夏に脱原発に動き出すと関係が切れた。入れ替わるように関係を深めたのが楽天の三木谷浩史氏を中心とする新経連(新経済連盟)。彼らの支援でできたのが自然エネルギー推進会議です。

最近の小泉さんは白髪こそ増えたが元気そのもの。先日も体調を尋ねたら、軽口を叩いて意気軒昂としていました。今後も同会議を拠点に発信を続けていくようです」

ライオンヘアの咆哮はまだまだ止みそうにない。

※週刊ポスト2015年3月27日号