社会

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

東日本大震災、11日で4年=復興へたゆまぬ努力―原発の収束作業続く

東日本大震災は11日午後、発生から4年を迎える。警察庁によると、2月28日現在の死者数は12都道県の1万5890人。岩手、宮城、福島各県を中心に2589人が今も行方不明だ。復興庁によると、震災後の傷病悪化による「震災関連死」は3県で計3139人となり、6割を東京電力福島第1原発事故が起きた福島県が占める。

2月12日現在の避難者は全国で約22万8800人。県外への避難は福島が4万7000人、宮城7000人、岩手1600人。プレハブの仮設住宅で暮らす人は3県計8万1000人(1月末現在)で、前年同期より1万6000人減った。一方、完成した災害公営住宅は5000戸余りで、計画総数の2割に満たない。

原発事故の避難者が、県内外の避難先で新たに土地や家屋を購入して移住する動きが広がっているほか、津波被災者の多くが新たな住まいを確保。一方、大規模な造成工事が必要な高台への防災集団移転には遅れも見られる。

岩手県沿岸部を走る三陸鉄道の全面再開や常磐自動車道の全線開通など、交通インフラの復旧が加速。工場進出など企業活動も活発化するが、人手不足はなお深刻だ。

福島第1原発では、完了まで30〜40年とされる廃炉に向け、困難な収束作業が続く。放射性物質を含む汚染水を減らすため、地下水くみ上げなどさまざまな対策が取られ、使用済み燃料の取り出しも進められている。除染で出た汚染土などの中間貯蔵施設への搬入は13日に始まる。

PR -

<福島第1原発事故>4年たっても消えぬ不安…避難者ら手記

東京電力福島第1原発事故を受け、主に東海地方に避難している人たちでつくる「原発事故被害者支えあいの会 あゆみR・P・Net」が、会員の手記を集めた本「愛する土地を離れて〜福島原発事故から4年 伝えたい想(おも)い〜」を発行した。同会代表の井川景子さん(32)=名古屋市西区=は「4年がたち、風化した感じがするが、私たちはまだ不安の中にいることを知ってほしい」と話す。

会員47人に執筆を依頼したが「思い出したくない」という人も多かった。手記投稿者は16人で、3人が写真のみを投稿した。福島県の他、東京都や埼玉、千葉県などから移転してきた人たちだ。

井川さんは、栃木県那須塩原市から広島県などに避難し、名古屋に落ち着くまでを振り返った。桜の花が咲く直前の大震災発生に「切ない思い出の桜。いつになったら心晴れ晴れと見上げられるかな。1年ずつでも心穏やかに見上げることができるといいな」と書いた。

副代表で、福島県伊達市から避難してきた岡本早苗さん(36)=名古屋市熱田区=は、移転直後は心身ともに疲れ果て「感情が無くなったような状態と、ものすごい勢いで怒り狂っている状態、幻聴が聞こえてきてそれから逃げたくて仕方ない状態、まともに会話もできず、ただひたすら死にたいと思って時間を過ごしてきた」とつづった。

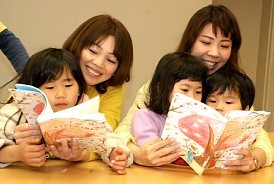

2人とも、他の会員やボランティアの人たちの支えで今の生活ができている、と感謝の言葉を添えた。ともに幼い子を持つ。岡本さんは「同じ世代のお父さんやお母さんに、今の思いを伝えたかった」と語る。井川さんは「子どもたちのため、と避難を決意した。娘が大きくなった時、どんな思いで我が子を守ったのか知ってほしい」と話す。また、放射性物質の影響について「娘たちは定期的に甲状腺検査を受けているが、がんの発症は被ばくから数年後と聞く。避難時よりもさらに不安を感じているのが現状」と訴える。

A5判136ページ、1200円で、700部を作った。会は15日午後2時から、名古屋市熱田区新尾頭1の愛知県司法書士会館で「被害者による『ぶっちゃけトークライブ』〜愛する土地を離れて」を開催。会場でも本を販売する。

問い合わせは同会(070・5259・1842)。【黒尾透】 -

福島県沖でM4.0の地震 田村市で震度2

【2015年03月10日 14時57分 気象庁発表】

気象庁によると10日 午後2時53分ごろ、福島県沖でM4.0の地震が発生し、福島県田村市で震度2の揺れを観測した。

この地震の震源地は福島県沖で、震源の深さは約70キロ。この地震による津波の心配はない。

各地の主な震度は以下のとおり。

【震度2】

福島県

田村市

【震度1】

福島県

福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、福島伊達市、本宮市、川俣町、鏡石町、天栄村、玉川村、浅川町、小野町、いわき市、相馬市、南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村

宮城県

角田市、岩沼市、宮城川崎町

■最新の地震情報の詳細は、地震情報マップでご覧ください。

■最新の地震予測情報は、地震予測情報マップでご覧ください。

-

バラの輸入ピーク=卒業シーズン前に―成田空港

卒業式や人事異動のシーズンを控え、バラの輸入がピークを迎えている。成田空港に近い切り花輸入商社「クラシック」(本社東京)の保管施設では10日、ケニアから輸入されたバラを検品する作業に追われた。

東京税関によると、国内に流通するバラのうち輸入品の割合は約2割で、国産品の出荷量が減少する冬場に取り扱いが増える。鮮度を保つため空輸が多く、中でも成田空港からの輸入は量、額とも全国1位。中東経由便の充実に伴い、ケニア産のバラが急速にシェアを伸ばしているという。

この商社では全国の輸入バラの約2割に当たる年間1500万本を取り扱っているが、うち5分の1が3月に集中する。特に今週末は1日で20万本を販売予定で、1年で最も多い時期という。

同社の難波稔正さん(51)は「常春のケニア高地で育ったバラはストレスが少ないため日持ちが良く、長く楽しめる。アフリカから来るバラもあるということを知ってほしい」と話した。

-

<東日本大震災4年>ここで生きる…家族と離れ、民宿再開

雲の切れ間から光が差し込むと、眼前の志津川湾がキラキラと輝いた。東日本大震災の津波で大きな被害を受けた宮城県南三陸町の高台。「俺はここで生きていくんだ」。あれから4年。近く再オープンする鉄筋3階建ての新たな民宿を背に、佐々木昌則さん(48)は冷たい空気を吸い込んだ。【中里顕】

仙台市でサラリーマンをしていた約10年前、脳腫瘍で65歳で亡くなった父徳司さんから同町袖浜地区にあった鉄筋2階建ての民宿「向(むかい)」とカキ養殖を引き継いだ。「素人同然」だったが、養殖は漁師仲間がロープの結び方から教えてくれた。民宿の運営は母親のはる子さん(74)に教えを請い、妻(48)と一緒に軌道に乗せた。

そんな中で起きた東日本大震災。津波で民宿と自宅、船、養殖場は全て流され、祖母の興衛(ともえ)さん(当時92歳)が命を落とした。先のことは考えられなかった。妻の実家に近い広島市の被災者用市営住宅に小中学生の子ども3人と避難。市の嘱託職員や道路工事の臨時警備員をしながら、生計を立てた。

家族は次第に広島での生活になじんでいった。家での会話も「じゃけえ」と広島弁になった。ただ、佐々木さんの脳裏からは、南三陸に残った人たちのことが離れなかった。「俺は逃げたんじゃないのか」。その思いが消えず、正社員の働き口を紹介されても、面接を受ける気になれなかった。

震災から2年となった2013年3月。子どもたちが学校に行き、妻と2人きりになった時、思いを初めて打ち明けた。「南三陸に戻りたい」。カキやワカメ養殖の共同事業体が発足しており、収入のめどはあった。妻は「故郷だもんね。私でもそうする」とだけつぶやいた。納得したのかどうかは分からない。結局、単身で南三陸に向かい、母が住む仮設住宅に入居。昨夏には長男が合流した。

「以前のように、新鮮なカキを出す民宿をやりたい」。だが、再建には金がかかった。国と県の補助を受け、所有していた土地を売ってもなお約4000万円が必要という試算。想定より1000万円以上高かったが、「ここで逃げたら一生後悔する」と歯を食いしばって金融機関に頭を下げた。

努力が実り、昨年9月に着工し、14日ごろに再オープンできる見通しが立った。心機一転を図り、名称は「明神崎荘」に変える。場所は以前より約100メートル高台になったが、宿から見える美しい景色は変わらない。中古の船を買い、今後は自力でのカキ養殖も再開する。…